[우리, 살아있음을 드러내고 꽃피우자-1] 교육미술관 통로를 알게 되다

(이야기하고 싶은 내용 중 그림으로 표현하고 싶은 것이 있어서 만화 형식을 함께 했습니다. 다음 편도 이렇게 할지는 잘 모르겠습니다. ^^;)

현아샘이 보내주신 <덮으면서 다시 시작하는 그림책>을 통해, 현아샘이 어떻게 아이들과 교실에서 함께 그림책을 만들게 되었는지 알 수 있었다. 또, 그림책으로 아이들이 자기만의 이야기를 어떻게 풀어냈는지 그 과정, 아이들의 말, 선생님의 반성과 감동 등 그림책에 얽힌 이야기들이 마치 살아 움직이듯 싱싱하게 적혀 있었다.

특히 현아샘이 교단에 서서 느낀 답답한 현실, 아이들의 영혼과 너무 먼 안과 밖의 온도차 속에서 헤매는 모습이 남 일 같지 않았다. 현아샘이 간절하게 아이들에게 귀기울이면서 스스로 찾아낸 답, 즉 아이들이 자기 목소리를 내고 교실 밖 세상과 연결되도록 유리덮개가 아니라 ‘통로’가 되기로 결심하며 교사로서의 정체성을 찾은 대목에서 정말 마음이 뜨거워지고, 울컥했다.

“나는 아이들이 ‘어린이작가’라는 자리에 앉길 원한다. ’아이들이 독자로서 어른이 부려놓은 것을 읽는 존재에 머무르지 않길 바란다. 자신만의 언어를 가진 존재, 제 삶의 의미를 스스로 만들어나가는 존재로 성장하길 원하기 때문이다.” (덮으면서 다시 시작하는 그림책, 14쪽)

하지만 솔직하게 처음에는 차마 엄두가 안 나기도 했다. 정말 맨땅에 헤딩하기다보니 아무리 쉬운 것이라도 어떻게 지도할지 깜깜한데, ‘덮으면서 다시 시작하는 그림책’에서 현아샘이 아이들과 만든 책은 내 수준에서 보기엔 너무 걸작품들이었다.

다행히 교육 미술관 통로 사이트에는 ‘너만 그런 게 아냐!’ 처럼 비교적 간단하고 아이들이 작은 시도로도 할 수 있는 재미있는 책들도 보였다. 그 정도면 아이들이 재미있게 참여할 것도 같았다.

그보다도 ‘진도 나가기’에 늘 발이 걸리는 내 자신이 걱정이었다. 이상하게 나는 수업 진도가 늘 느렸다. 자꾸 어려워하는 아이에게 기준을 맞추고, 매 차시 꼭꼭 짚고 넘어가고 싶은 지나친 완벽주의(?) 같은 게 있었다. 그래서 새로운 시도를 잘 못했다. (지금은 조금 고쳐졌다.) 그래서 몇 년 동안 선생님들과 동화 공부하는 모임 ‘눈부시개’에서 온작품읽기를 배우면서도 저학년을 맡을 때 함께 그림책, 동화를 읽은 걸 제외하면 (저학년은 다행히 진도의 압박이 적으므로) 제대로 흠뻑 온작품읽기를 실천해 본 적이 없었다. 도대체 그림책은 언제 만든단 말인가? 미술 시간에 해야 할 활동들을 다 빼먹지 않는 한 불가능할 것 같았다.

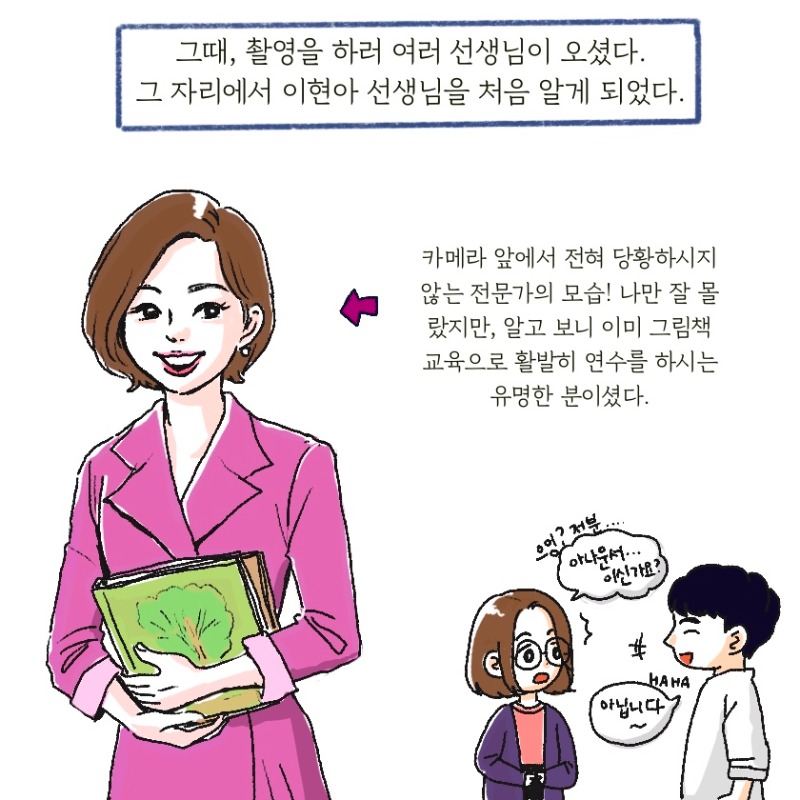

이런 고민이 좀 한심하다고 생각했는데, 현아샘이 안심시켜 주셨다. 시간이 없다고 고민하는 사람이 나 하나 뿐은 아니었나보다. 그래서 처음엔 ‘동아리’로 운영하는 걸 강력 추천하신다고 했다. 그 밖에도 사소한 여러 가지를 물었는데, 이에 답해주는 현아샘의 말들에는 뭔지 모를 힘이 있었다. 그 힘에 홀린 듯, 덜컥, 학교에서 예산 지원이 86만원 나오는 책쓰기 동아리를 신청했다. 글쓰기 지도는 하나도 자신 없었지만, 그림책 창작이라면 재미있을 것 같았다. 현아샘은 늘 주위에 그림책 창작 이야기를 하고 다니지만, 그 중에서 지금 내가 그랬듯 실제로 해보려고 물어 오는 사람이 그리 많지 않았다며 진심으로 기뻐해주셨다.

‘평소에 일을 많이 벌여놓고는 쉽사리 무기력에 잘 빠지는 내가 과연 할 수 있을까?’

시작은 현아샘의 도움을 받았지만, 한 해는 내가 온전히 해나가야 했다. 기대와 설렘만큼 불안과 막막함도 함께 느껴졌다.

-계속-