예거의 가르침2 -프롤로그

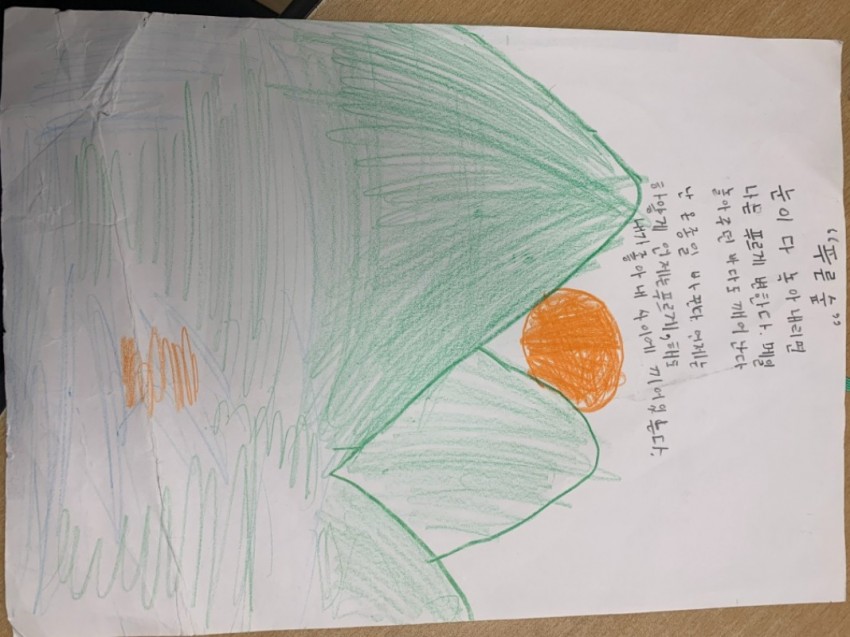

아이는 투명 L자 파일에 자신의 작품을 넣어 내게 가지고 왔다. 의기양양한 걸음으로 와서 수줍게 책상 위에 떨구고 갔다. 이면지 뒷장을 가득 채운 시화가 내 눈에 높였다.

“이게 뭐지?”

내 첫 번째 충격이었다. 내가 상상하던 것이 아니었다. 연필로 끄적여 놓은 시는 맞춤법조차 맞지 않았고 운율이나 기승전결의 구도는 보이지 않았다. 시인지 일기인지 노랫말인지도 모를 시 아래에는 색연필로 적당히 그린 그림이 있었다. 초등학생의 그림 고유의 굵고 진한 선과 방향을 잃어버린 색연필 채색이 시를 쓰던 아이의 모습을 생생히 상상케 했다.

아빠 미소가 절로 났다. 꾸정꾸정 종이를 구해 덜 깎인 연필을 애매하게 잡은 작은 손으로 꾹꾹 눌러 썼을 모습이 떠오른다. 흘러내리는 잔머리를 귀찮아했을 테고 열 개 남짓밖에 되지 않은 색연필 통을 보며 그림에 넣을 색을 고민했을 것이다. 처음 색칠은 열정적이었을 테지만 하다 보니 점점 힘들었을 테고 아이스링크장의 피겨선수처럼 색연필은 종이 위를 빠르고 리듬감 있게 훑어갔을 것이다. 그것에 나는 아이의 첫 시를 읽었다.

이내 두 번째 충격이 찾아왔다.

“이 무슨....”

맞춤법도 운율도 시적 구조도 없는 아이의 6줄짜리 시에서 여태껏 읽은 그 어떤 시보다 강한 울림을 느꼈다. 나는 도대체 무엇을 상상하고 있었던 것일까? 시라는 것을 전문적으로 배워보지도 못한 사람이 수능시험을 위해서 배웠던 얕은 지식으로 아이를, 시를, 판단하고 있었던 건 아닐까 씁쓸한 이불킥을 하게 되었다. 잠시나마 무시했던 아이에 대해 미안함과 나의 부족함을 꾹꾹 누르고 다시 한번 시를 읽어 내려갔다.

‘날 것이다’, 이 아이는 아무도 건드리지 않은 아이다. 4학년짜리가 보는 세상의 모습을 꾸밈없이 날 것으로 그대로 표현한 시다. 그래서 이미 때 묻을 만큼 묻어 버려 순수함이 떠나버린 내 맘에 울림을 줄 수 있었다. 나는 내가 가진 가장 이쁜 공책을 아이의 손에 쥐여주며 일기면제권이라는 강력한 딜을 걸었다. “나를 위해서 시를 계속 적어주겠니?” 그렇게 그 어떠한 피드백도 주지 않았던 아이의 시집이 완성되었다. 어색한 한글 글씨로 적은 본인 이름에 영감을 받아 아이의 호도 붙여주었다.

재주 예(藝)와 클 거(巨)

재주가 매우 큰

그는 나의 예거선생님이다.

*본명은 예지