함께가자, 우리 - 교탁에서의 사유 (1. 안녕, 짹짹아.)

5월 중순, 날은 더워지고 나도 아이들도 지쳐가고 있었다. 사춘기는 빨라져 어느덧 5학년으로 내려온 모양이었다. 매일이 사건의 연속이고, 지도하고 바로잡을 일 투성이였다. 아이들 몰래 나만 속으로 아이들을 미워할 정도로.

3교시가 체육인데 여자아이 몇이 교실에 보이지 않았다. 왜 너희까지 말썽이니! 나는 다른 아이들을 먼저 체육관으로 보내고 벼르며 여자아이들을 기다리고 있었다. 십 분을 늦게 들어온 아이들이 티슈곽을 아주 조심스레 가슴에 품고 있었다.

“선생님, 후문 쪽에서 아기새가 다쳐서 저희가 구해 왔어요.”

나는 화를 내려다가 어리둥절해져 티슈곽 안을 굽어보았다. 손가락 두 마디도 안 되어 보이는 아주 작고 연약한 새 한 마리가 가쁘게 숨을 몰아 쉬고 있었다. 나는 아기새를 보자마자 잘 구해왔다고 칭찬해주고, 아이들을 체육관으로 보냈다. 교실에는 나와 아기새 둘만 남았다.

우선 네이버 지식인에 sos를 쳤다.

- 휴지를 잘게 찢어 넣어 체온을 유지해주고, 고양이사료나 개사료를 물에 갠 것을 조금씩 주세요. 미숫가루를 물에 갠 것도 괜찮습니다. -

반에 개사료가 있을 리 없다. 급한 대로 책상서랍 안 깊숙이 있던 간식을 꺼냈다. 견과류를 빻아 주니 안 먹는다. 비스킷을 빻아 물에 개어줘도 안 먹는다. 배는 고픈지 노란 부리를 쩍 벌리고 가느다란 삑삑 소리를 낸다. 먹지 않으면 그만큼 살 가능성도 낮았다. 마음이 급해졌다.

나 혼자 고군분투하는 사이 아이들이 교실로 돌아왔다. 체육시간에 무언가 다툼이 있었는지 어쩌구저쩌구 서로를 이르는 소리가 들린다.

“얘들아. 우리 반에 아기새가 왔어.”

아이들은 짜증 섞인 표정으로 앉아있다가 벌떡 일어나 티슈곽 주위로 우르르 달려들었다. 아기새의 비주얼을 목격한 아이들은 “어떡해!” “엄청 귀여워!” “불쌍해.” 등의 감탄사를 내질렀다. 나는 급한 대로 현 상황을 설명해주고, 어떻게 하는 것이 좋을지 물어봤다.

“곤충을 잡아서 줘요!”

좋은 생각이라고 생각한 우리는 화단으로 몰려갔다. 아이들은 콩벌레니 돈벌레니 개미니 하는 것 따위를 잔뜩 잡아 와 새의 부리에 들이밀었다. 사실 새가 교실로 오는 순간부터 나름 생명교육이라고 생각했는데, 벌레도 생명인데 새를 위해 벌레를 희생시키는 것은 괜찮은가... 하는 생각이 잠깐 들기도 했다...^^ 새는 꿈쩍도 하지 않았다. 아이들은 안타까움에 어쩔 줄 몰라했다. 나도 마찬가지였다.

그때 후문 쪽에 벌레를 잡으러 정찰을 나갔던 아이들이 달려오며 소리쳤다.

“선생님! 후문 쪽에 새 엄청 많아요!”

오잉? 무슨 일이 있긴 있는 모양인가보다 하며 우리는 또 와르르 몰려갔다. 정말 비슷한 새들이 많았다. 그 아이들은 모두 건강해보였는데, 너무 신기하게도 아이들이 조심조심 다가가 손으로 쓰다듬을 때에도 꼼짝하지 않았다. 사람 손을 탄 새인가? 어미새 같아 보이는 색이 꽤 짙고 몸집이 큰 새도 있어 나는 여기에 일단 아기새를 조금 둬보기로 결정했다.

“우선 여기에 어미새가 있는 것 같으니 조금 둬보자. 선생님이 점심먹고 와서 살펴볼게. 너희가 여기 너무 많이 왔다갔다 하면 모두가 새가 여기 있는 걸 알게 되고, 그럼 괴롭힐 수도 있으니 되도록 너희는 오지 마.”

점심밥을 먹으며 나는 몰래 밥풀을 조금 챙겼다. 급식소 음식은 반출 금지이지만...^^ 교실에 잠시 들렀더니 아이들이 아우성이었다.

“선생님, 짹짹이 봤어요?”

“밥 먹었어요?”

이제 가려고 하는 참이라고 말하자 아이들의 원성이 자자했다. 나는 우리반 시어머니들의 등쌀에 떠밀려 어느새 짹짹이가 된 아기새에게 향했다. 밥풀을 부리에 갖다대니 다행히! 조금씩 먹었다. 교실에 돌아와 이 소식을 전하자 아이들은 뛸 듯이 기뻐했다.

이제 아기새를 어떻게 하는 것이 좋을지 고민을 하고 있는데 처음 아기새를 반으로 데려온 나연이가 엄마와 함께 동물병원에 데려가보겠다고 했다. 다행이라는 생각이 들었고, 나연이의 예쁜 마음 씀씀이에 고마웠다. 저녁 즈음 나연이는 동물병원에 가 보았더니 새는 보지 않는다고 하여 다시 어미새 근처에 두고 왔다는 소식을 들려주었다. 나는 조금 걱정이 되었으나, 내색하지 않았다.

다음 날, 학교에 오자마자 아기새가 있던 자리에 다녀온 아이들이 새가 죽어가는 것 같다며 다시 새를 데리고 왔다. 아기새는 이미 숨을 거둔 뒤였고 주위에 개미가 꼬여있었다. 나도 모르게 입에서 탄식이 흘러나왔다.

“얘들아, 아기새가 무지개다리를 건넜어. 같이 묻어주고 오자.”

함께 뒤뜰 화단에 흙을 파고 묻어준 후 돌 하나를 올려두었다. 나연이도, 어제 새를 보고 흥분해서 소리를 지른 아이들도 친구들의 눈치를 살폈다. 누구의 잘못도 아니니 죄책감 느낄 필요가 전혀 없으며, 돌봐주고 걱정해준 마음이 너무 훌륭하다고 격려했다.

점심식사를 하며 동료 선생님들에게 있었던 일을 말씀드리는데, 선생님 한 분께서 웃으시며 덧붙이셨다.

“아까 애들 돌 위에 노란꽃 올리고 그러던데?”

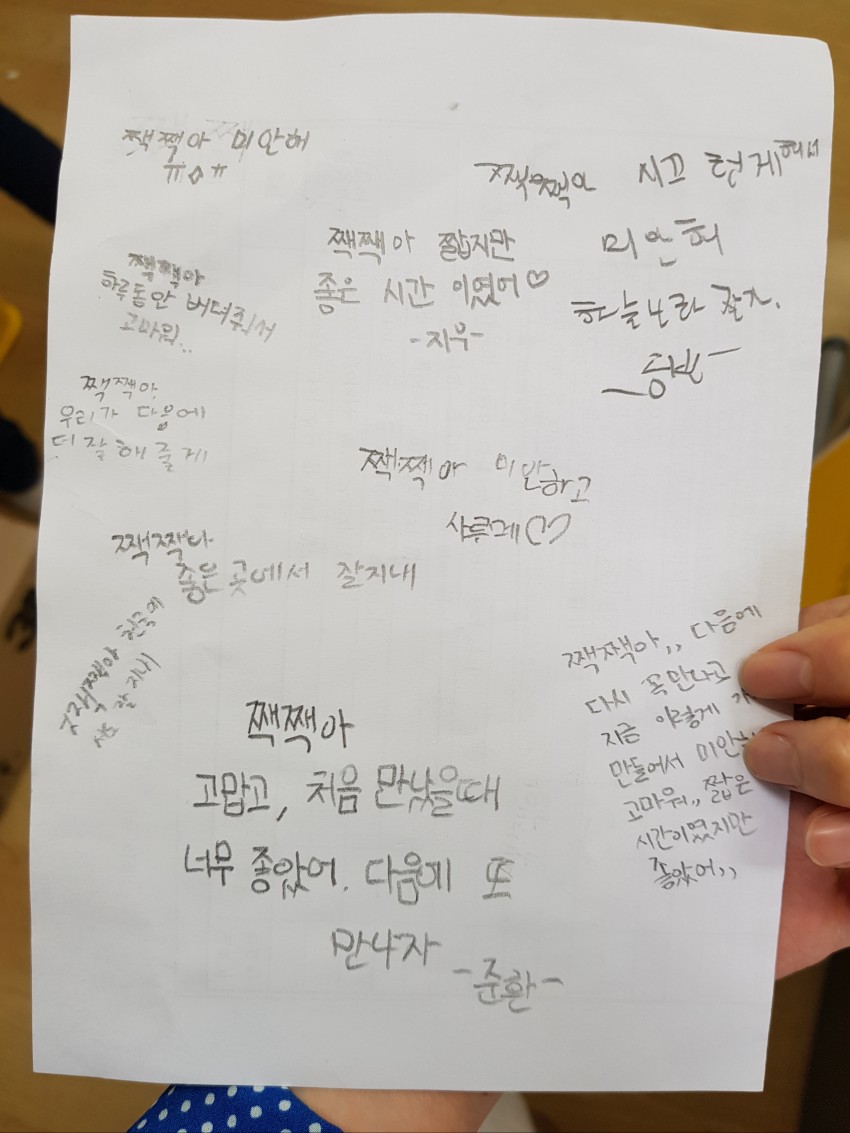

식사를 마치고 뒤뜰로 돌아가니 돌무덤 위에 노란 꽃이 가지런히 놓여 있었다. 그 마음이 너무 예뻐 웃음이 났다. 교실로 돌아갔을 때 나는 박장대소했다. 아이들은 새에게 전하는 쪽지를 쓰고 있었다.

- 짹짹아, 좋은 곳에서 잘 지내.

- 짹짹아, 다음에 다시 꼭 만나. 고마워. 짧은 시간이었지만 좋았어.

칠판에도 짹짹이에게 보내는 메시지가 가득이었다. 아이들은 쓴 편지를 새 옆에 묻어두고 왔다. 그 누가 시키지도 않았는데 자발적으로 작은 생명을 생각하는 마음이 퍽 감동적이어서 저절로 흐뭇한 웃음이 났다.

아이들에게 상처받고 아이들 덕에 치유받는다. 잠시 미워지려고 했던 마음이 휙 돌아섰다. 그래. 애들은 애들이다. 어른인 내가 너그럽게 생각하자. 글쎄, 스승의 날을 맞은 나에게 이 작은 사건은 가장 큰 선물이었다. 아이들이 다시 좋아지고 학교가 즐거워지는 마법.