prologue. 현타가 왔다. 관두고 싶다.

이런 생각이 처음 든 것은 아니다. 말 안 통하는 아이를 만났을 때, 과도한 업무로 스트레스를 받을 때, 순간순간 충동적으로 이런 말을 떠올린 적은 있었다.

그런데 이번에는 좀 달랐다. 아침에 알람이 울리면 일어나기가 죽을 만큼 싫었다. 학교 가다가 쓰러지는 상상을 여러 번 했다. 일요일 저녁마다 우울증이 찾아왔다. 학교에서 일어나는 사소한 갈등에도 몸서리가 쳐졌다. 과부하가 걸렸나보다. 관두고 싶다. 어디 허위 진단서 내주는 데 없나. 병가내고 싶다.

시작은 사소했다. 꽤 속을 썩이는 유명한 아이가 반에 있었고, 동학년 관계가 매끄럽지 않았고, 업무가 유난히 많았다. 그럴 수도 있는데, 나는 전혀 태연하지 못했다.

‘수업 준비하기 싫다.

빈 모니터 화면을 멍하니 응시하는 때가 많아진다.

학부모와 통화하는 것이 두렵다.

화가 잔뜩 난 아이의 얼굴을 마주하는 것이 힘들다.

사명감 없이, 의미를 느끼지 못한 채 출근하고, 퇴근한다.’

학창시절에 나는 교대가 아닌 사대를 지망했다. 고전소설 읽는 것이 낙이었고, 사회현안을 다룬 기사에 분노하며 열광했고, 정의와 배분의 문제에 심취했기에, 나는 국어교육과나 사회교육과에 가고 싶었다.

막상 입시를 시작하며 현실에 맞추어 교대를 지망한 후로는 그래도 아이들이 예쁘다고 생각하며 열심히 학급을 꾸렸다. 퇴근한 후에도 컴퓨터를 붙들고 수업 준비를 하고, 과일을 많이 산 날에는 내일 아이들 나눠줄 생각을 하며 행복해 하고.

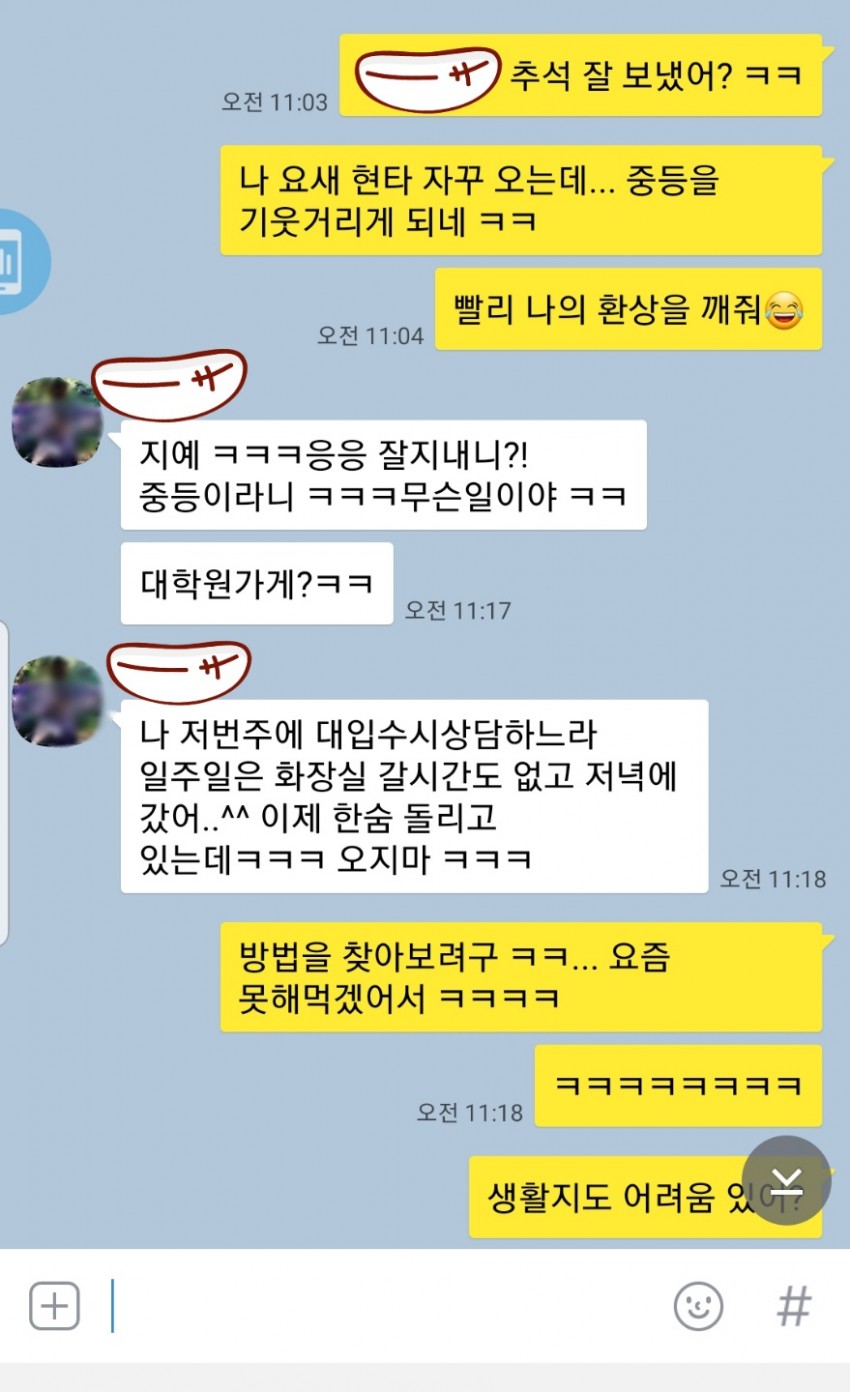

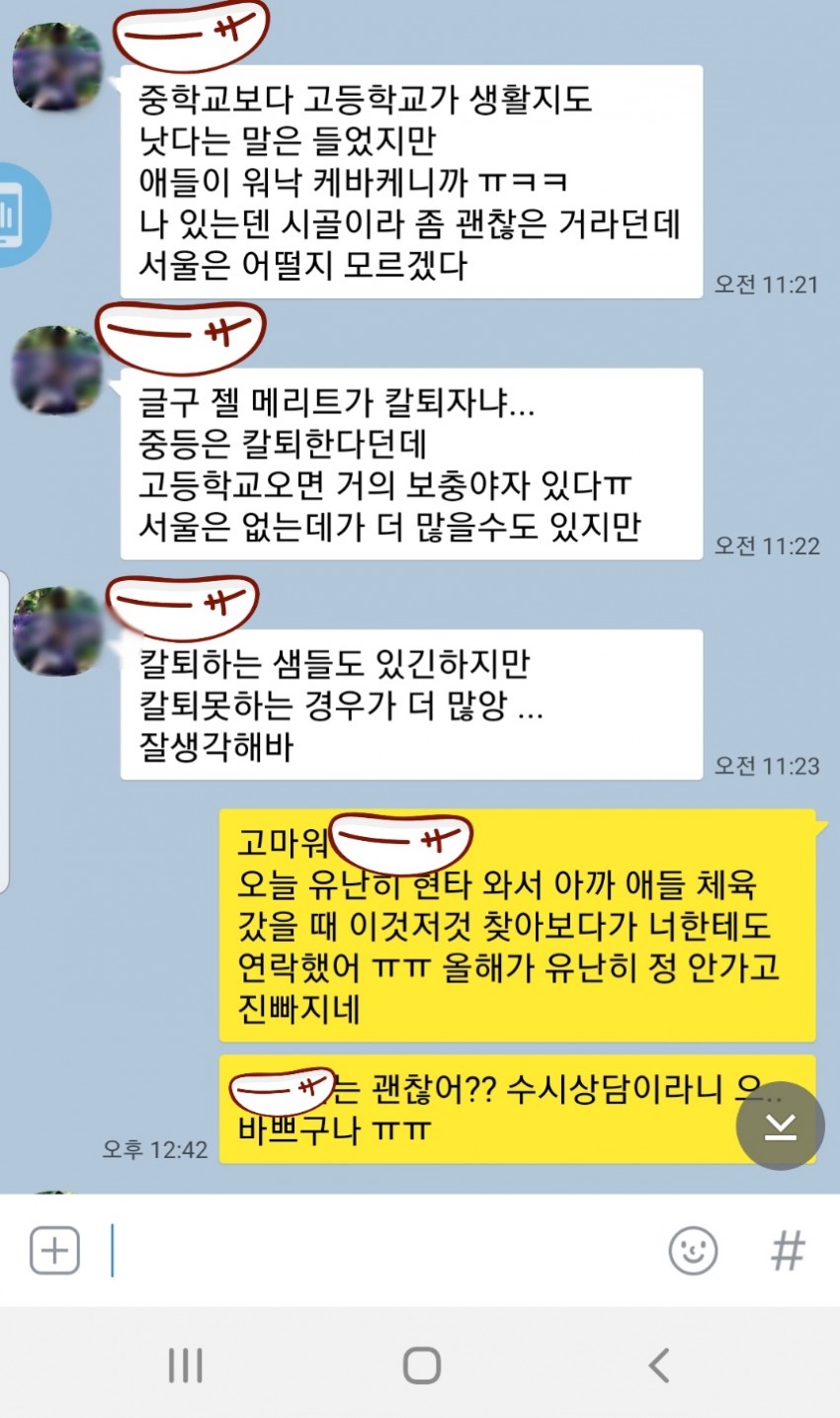

그런데 사소하게 촉발된 ‘그만두고 싶다’는 욕구는 강렬하게 나를 뒤흔들어놓았고, 나는 예전의 꿈을 떠올리며 급기야 현재 고등학교 교사로 일하고 있는 친구에게 몇 가지 질문을 하게 되었다.

퇴근 시간이 늦어진다는 것에 나는 주춤했다. 나라는 이 미약한 존재... 귀 얇은 존재...

그래서 시작해보려 한다. 객관적 증명의 시작. (지극히 주관적인 객관성이겠으나.)

천의 직장이라고 불리는 이 초등학교 교사라는 직업, 정말 그러한가?

나는, 과연 정년까지 이 직업에 나의 열정을 바칠 수 있는가?