약국서 만난 제자에게 건넨 오백 원

감기 몸살이 심하게 왔습니다. 한 시간 병 외출을 내어, 학교 옆 석공 병원에서 진료를 받고 약국으로 향했습니다. 길 건너면 바로 있는 자그마한 약국에는 할머니 할아버지들이 많이 계셨습니다. 대부분 감기약이나 파스를 사러 오신 분들이었습니다. 저는 안쪽 구석 자리에 앉아 차례를 기다렸습니다. 얼마쯤 지났을까, 약국 문이 딸랑 맑은 소리를 내며 열렸습니다.

유리문을 열고 들어온 아이는 저희 반 S였습니다. S는 손에 천 원짜리 하나를 들고 서 있었습니다. 반가운 마음에 아는 체를 하자, S가 수줍게 고개를 숙였습니다. 보아하니 아파 보이지는 않았습니다. 무슨 일로 왔냐고 물으니 할머니 심부름을 왔다고만 할 뿐 말을 아꼈습니다. 사정이 있겠거니 하여, 저와 S는 나란히 서서 약사 선생님을 기다렸습니다. 이윽고 제 차례가 돌아왔습니다. 약이 제조되는 동안, 직원 분이 S에게 용무를 물으셨습니다.

"할머니가 아프셔서... 판콜 A 하나 주세요."

S 손에 쥔 지폐 한 장을 본 직원은 판콜 A가 이천 오백 원이라고 알려주었습니다. "네? 이천 오백 원이요?" 당황한 S는 파란 크로스백 지퍼를 이리저리 열며 돈을 찾았습니다. 왼쪽 지퍼에서 천 원 한 장이 더 나왔습니다. S는 잠깐 기뻐하다가 이내 사색이 되어 손가락으로 여기저기 더듬었습니다. 얼굴이 홍당무처럼 새빨개진 아이는 어쩔 줄 몰라하였습니다. 내가 나설 차례였습니다. 마침 지갑에 오백 원 짜리가 있어 직원에게 건넸습니다.

"이 아이 담임이에요."

돈 내미는 손에 약간 경계를 취했던 직원은 바로 얼굴이 온화해졌습니다. S는 약을 받아 들고 공손하게 인사하고는 얼른 약국을 떠났습니다. 그러는 사이 하얀 봉투에 담긴 약이 나왔습니다.

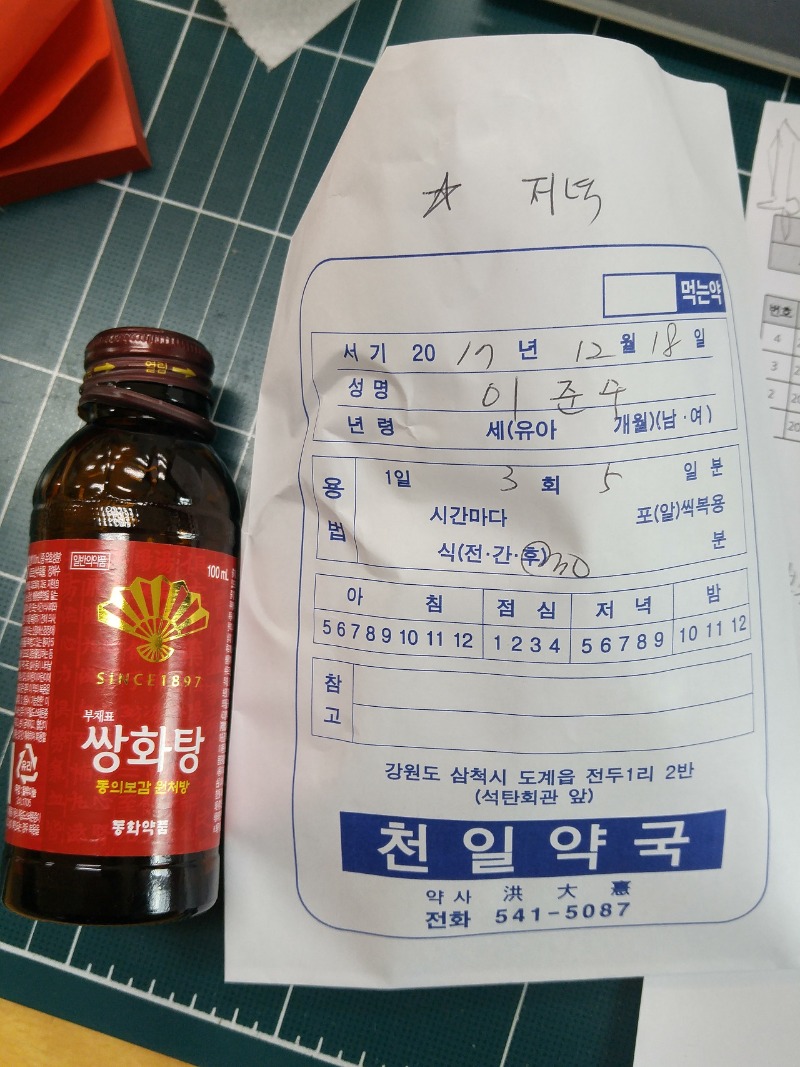

"별표 친 약은 저녁에 드시고요, 먹으면 졸릴 수 있어요. 선생님이라 조시면 안 되는데..."

직원 분은 온장고에서 쌍화탕 한 병을 꺼내 주셨습니다. 더불어 얼른 나으시라며 따듯하게 웃어주었습니다. 기다리면서 보았지만 다른 환자에게는 쌍화탕을 그냥 주지 않았습니다. 짐작컨데 S에게 건넨 500원 때문에 주신것 같았습니다. 감사히 잘 마시겠다고 인사를 꾸벅하고 나왔습니다.

쌍화탕을 마시니 온몸에 따스한 온기가 퍼져나갑니다. 여전히 기침이 나지만 마음만큼은 벌써 다 나은 듯합니다.