글을 쓴다는 것.

지난 주말, 에듀콜라 집필진 워크숍에서

'나의 글쓰기'라는 주제로 15분 토크를 해달라는 부탁을 받았습니다.

참 막막했더랍니다.

글쓰기에 대해 한번도 공부해본 적이 없을 뿐더러,

그리고 제 글이 '좋은' 글이라고 할 자신이 없었기 때문입니다.

그래서 이 글과 이야기가 '글쓰기'에 대해 실제적인 도움이나 팁을 줄 수는 없을 것 같습니다.

하지만, 글을 쓴다는 행위가 주는 의미에 대해 함께 생각하는 기회는 될 수 있으리라 생각합니다.

시중에 나가면 글쓰기에 관한 책이 참 많습니다.

하지만 단 한권도 읽어본 적이 없더랍니다. 솔직히, 관심도 없었지요.

딱 한권, 강원국씨의 <대통령의 글쓰기>만 읽어봤습니다.

그마저도 어떻게 써라는 방법보다는 김대중, 노무현 대통령의 글 스타일 비교가 재미있었지요.

글쓰기를 제대로 공부해본 적은 없지만, 그럼에도 불구하고 딱 한 명,

제 자신의 글쓰기에 영향을 주신 선생님이 계십니다.

바로, 추송례님이시지요.

혹시, 70년대의 동일방직 똥물세례 사건을 들어보신 적 있으신가요?

추송례님은 그 당시 그곳에서 노조활동을 하시던 여성노동자셨습니다.

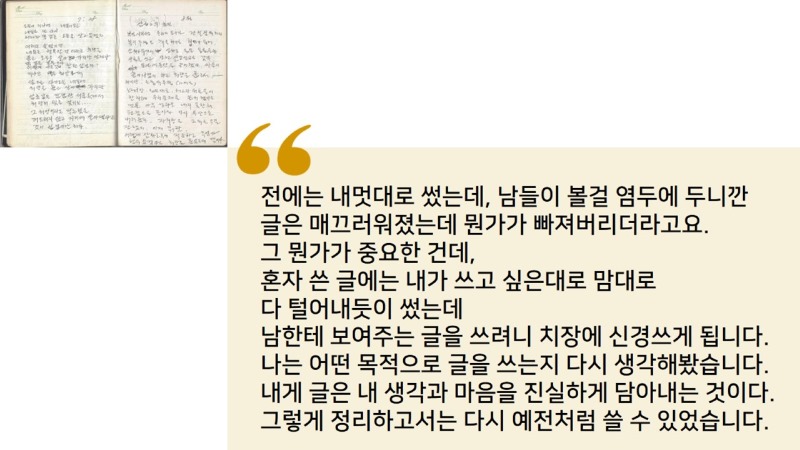

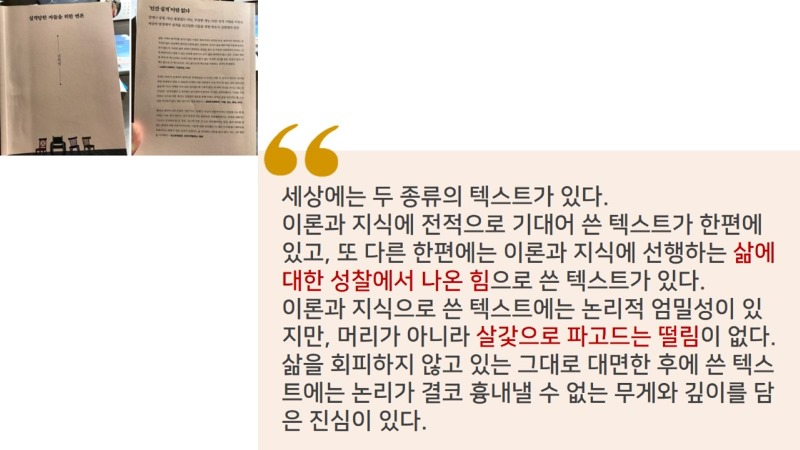

이 문장들은 제가 글을 쓸때마다 마음에 담고 새기는 문장입니다.

글을 쓰는 목적이 무엇일까,

내가 쓰고 싶은 글은 무엇일까, 생각해볼 때마다,

글이 막힐 때마다 다시한 번 되새기는 글이지요.

작년, 책을 쓴답시고 고민할때에도 가장 힘이 되었던 것이 바로 이 문장이었습니다.

이 분을 통해 배운 것이 하나 더 있습니다.

바로, 글쓰기의 의미와 가치입니다.

추송례님이 말씀하신대로,

글을 쓰고, 자신의 생각을 드러낸다는 것은

인간으로서 가장 기본적인 자유이자 권리입니다.

고유한 생각과 인격을 가진 사람임을 드내는 것이지요.

저에게도 렇습다.

제 생각과 마음을 자유롭게 표현하고 드러내면서,

내 자신이 한 명의 고유한 인격을 지닌 존엄한 인간이라는 것을 되새기는 행위가

바로 글쓰기입니다.

그래서 저에게 글쓰기는

문장력과 기술이 아니라 마음으로 쓰는 것입니다.

다른 사람의 눈치를 보고,

다른 사람의 생각에 자신을 끼워맞추는 것이 아니라,

내 자신, 자유로운 인간으로서의 나를 드러내는 행위인 글쓰기는

저에게 인권을 향유하고 있음을 상징적으로 보여주는 실천이 아닐까 합니다.

그래서 저의 글쓰기는 어떤 사건이 마음에 '작은 불편감'을 불러일으킨 순간 시작됩니다.

너무 큰 불편감은 안됩니다.

그러면 감정에 휩쓸려버리거든요.

아주 작아서, 신경을 안쓰자면 안쓸 수 있는, 그런 작은 불편감을 감지했을 때,

남들이 볼 때는 뭘 저런 걸 가지고... 싶은 그런 작은 불편감에 대해

나는 왜 이런 불편감을 느낄까? 라고 질문을 던지는 과정에서 글쓰기가 시작됩니다.

대표적인 사례가 바로 이 글이었습니다.

남의 학교에 가서 본, 중앙현관의 그림을 보고,

그냥 지나칠 수도 있었지만, 거기에 '왜'라고 질문을 던지면서 쓰여진 글이지요.

그래서 저에게 글쓰기는 '사금을 채취하는' 과정과도 같습니다.

모래와 흙을 담아 흐르는 물에 쓸려보내고 나면, 가장 무거운 금조각만 남아있듯이,

그 작은 불편함에 왜 라는 질문을 던지다보면,

불편함이라는 감정 이면에 있는 어떤 것에 관심의 초점이 모아집니다.

그렇게 계속, 표면적인 감정과 반사적인 자극들을 걷어내다보면,

걸러지고 걸러져서 최종적으로

가장 그것을 잘 설명해주는 낱말 혹은 문장이 톡! 튀나오곤 합니다.

중요한 것은, 그렇게 명료하고 반짝이는 언어가 나오기 위해서는,

아무리 흔들어 떨쳐버려도 떠내려가지 않을만큼 묵직한 중심이 있어야 하겠지요.

어떤 글은 화려하고 재미있지만,

읽고 나면 마음에 담을만한 알맹이가 없는 글도 있습니다.

적어도 저에게 좋은 글이란,

묵직한 중심이 담긴 글이라고 생각합니다.

그래서 그 묵직한 중심을 만들고 싶었습니다.

제가 생각할때 좋은 글을 쓰시는 분 중에 함영기 선생님이 계십니다.

그래서 그 분께, 어떻게 하면 좋은 글을 쓸 수 있겠냐고 물었습니다.

그분의 답은 이러했습니다.

좋은 글을 쓰는 게 아니라 많이 쓰다보면,

그 속에서 좋은 글이 탄생한다고 하셨습니다.

그리고 쓰는 것만이 아니라, 많이 읽고, 많이 생각해야 한다고 하셨지요.

그래서 노력해보았습니다.

하지만 왠지 모르게, 뭔가가 빠졌다는 느낌이 들었습니다.

그러다 어느 날, 함영기 선생님의 개인적인 이야기를 좀 들을 기회가 생겼습니다.

그 때 깨달았습니다.

생각이란, 책상에 앉아서 머리로만 하는게 아니란 사실을요.

생각은 머리로만 이뤄지지 않습니다.

그 생각이 머리에서 몸으로 내려올 때, 그제야 진짜배기가 됩니다.

그래서 저에게 글은, 몸으로 살아낸 삶의 흔적이라고 생각합니다.

내가 하고 싶은 이야기가 내 몸과 삶의 경험을 통과했을 때,

그때서야 글은 진짜 글이 된다고 믿습니다.

머리로만 남아있는, 논리적인 생각이 아니라,

실제로 그 생각대로 삶을 살기위해 노력하고,

그 속에서 만나는 사람들과 관계를 맺고 함께 삶을 공유할 때,

그 때 글이 살아움직인다고 생각합니다.

제가 글을 잘 쓰는지는 모르겠습니다.

하지만, 한가지 자신할 수 있는 것은

적어도, 제가 이야기하는 인권의 가치나 내용대로 살아가려고 노력한다는 점입니다.

제 글이 조금이나마 누군가에게 울림이 된다면, 그 이유는

제가 말하고 쓰는대로 삶을 살려고 노력하고,

그 속에서의 경험과 고민이 언어로 글로 뭉쳐졌기 때문이라고 생각합니다.

앞으로도 그랬으면 좋겠습니다.

제 글이 누군가에게 이렇게, '살갗으로 파고드는 떨림'으로 다가가기를 바랍니다.

삶에 대한 성찰에서 나온 글이 되기를 바랍니다.

그리고 그렇게 노력하려고 합니다.