인권친화적인 교실 꾸리기 - 열한번째 이야기: 권리와 책임, 그 오묘한 관계

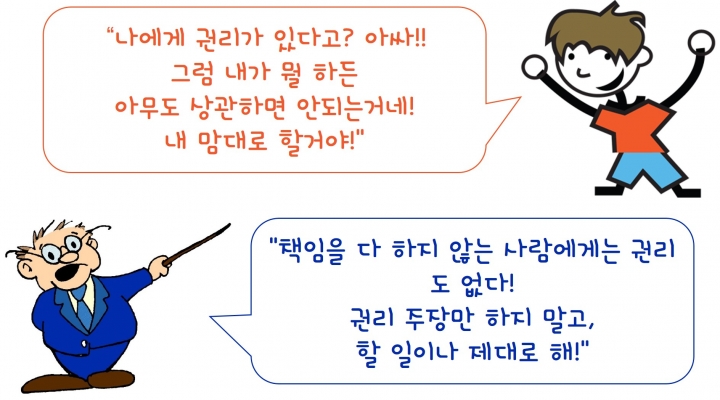

#1. 여기, 권리와 책임에 대해 흔하디 흔한 교사와 학생들의 착각이 있다.

권리를 처음 만난 아이들은 권리를 오해한다.

자기 멋대로 하는 거라고.

그런 아이들을 보면서(아니, 사실은, 그런 아이를 보기도 전에) 교사도 오해한다.

역시 아이들에게는 권리보다 책임과 의무를 먼저 가르쳐야 하는 거라고.

정말, 과연, 진짜 그럴까?

권리와 책임은 그런 관계일까?

권리를 말하면 아이들은 무책임해지고,

그래서 아이들에게 권리를 주는 것은 위험한 일일까?

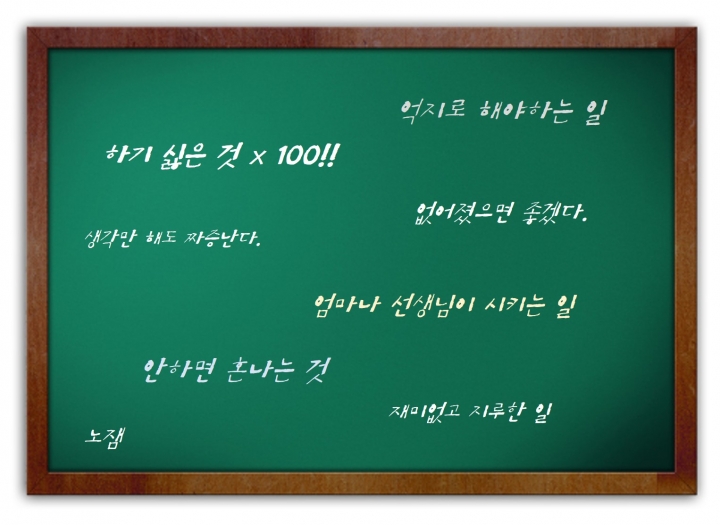

#2. 아이들은 책임을 이렇게 이해한다.

2013년, 6학년 아이들과 함께 사회 수업 시간에 '권리와 책임'의 사이를 헤쳐보았다.

먼저, 아이들과 함께 이야기나눈 것은 바로,

'책임'이라는 낱말을 들었을 때 떠오르는 생각과 느낌들.

6학년인 그들은 '책임과 의무'라는 낱말을 무척 싫어했다.

그럼에도 불구하고, 그들 역시, 이것이 없어서는 안된다는 것도 안다.

다만, 싫고, 짜증나고, 없어졌으면 하는 바람이 있을 뿐.

아이들에게 물었다.

"얘들아, 왜 책임이나 의무가 싫니?"

아이들은 이렇게 대답한다.

무척 횡설수설 하지만, '적극적 경청'으로 듣게 된 그들의 속마음은 이랬다.

"혼날 일 있을 때 들으니까요."

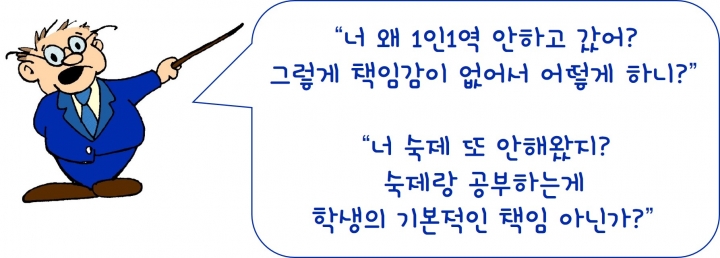

#3. 교사들은 책임이라는 말을 이렇게 이해한다.

교사들이 생각하는 '책임'은 무엇일까?

'책임'이라는 낱말이 나오는 일반적인 상황을 살펴보자.

스크롤을 내리기 앞서,

우선, 자신이 생각하는 '책임'이 무엇인지 한 번 생각해보면 좋겠다.

혹시, 교사 본인이 생각하는 책임감의 이미지가 불명확하다면,

이렇게 생각해보면 더 명확해진다.

'이 학생은 무책임하다' 라는 문장에서 떠오르는 학생의 행동을 생각해보면 된다.

이 글을 읽고 있는 선생님들께서는 '책임'을 무엇이라고 생각하고 있는가?

교사들은 학생에게 '책임감'을 기대하고 요구한다.

교사가 학생에게 기대하는 '책임감'의 구체적인 장면은 주로,

'자신이 할 일을 알아서 스스로 잘 하는 것'일 때가 많다.

그렇기에,

우리가 아이들을 향해 '책임'을 말하는 순간은

아이들이 '할일을 하지 않았을 때'가 주를 이룬다.

그것도 주로 '꾸지람'의 형태를 갖춰서 말이다.

이는 비단, 교사만의 문제가 아니다.

학교에서는 선생님에게, 집에서는 부모님에게

아이들은 '책임'이라는 낱말을 이런 방식으로 듣고 배운다.

그러니 아이들은 자연스레,

책임은 귀찮고 하기 싫고, 없을수록 좋은 것 이라는 생각을 가질 수 밖에 없다.

#4. 하지만, 책임이라는 말은 단순히 그런 뜻이 아니다.

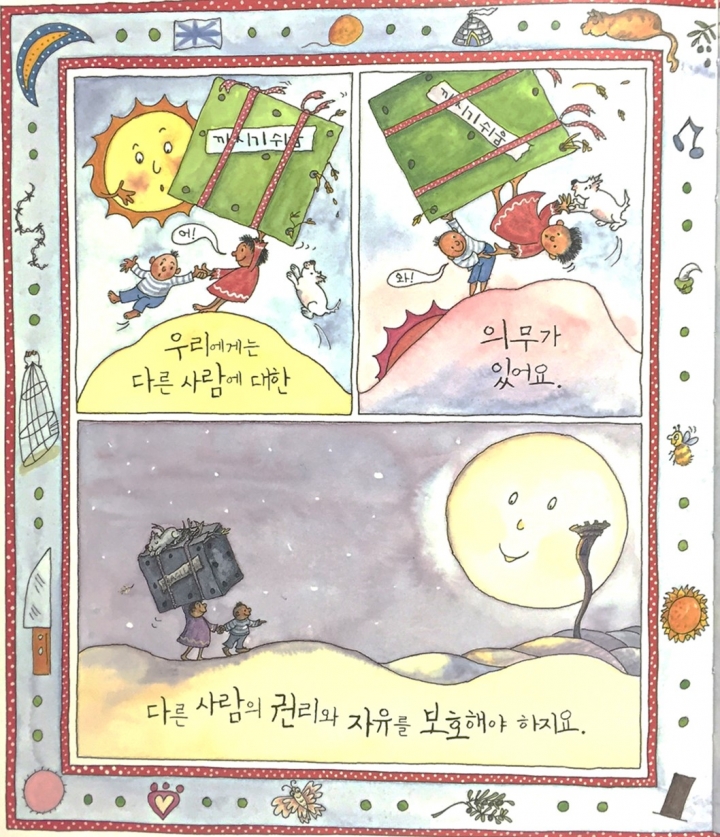

전 세계 인류의 보편적인 권리를 명시해놓은 세계인권선언에도 '책임과 의무'에 대한 조항이 있다.

바로, 29조다.

권리와 책임의 관계는 참으로 오묘하다.

우리는 흔히, 이 둘의 관계를 '동전의 양면'으로 설명한다.

그리고 오해한다.

"책임과 의무를 다 하지 않으면, 권리도 없다" 라고.

우리의 오해는 여기에서 출발한다.

한 사람 안에 그 사람이 누릴 수 있는 권리와 그 사람이 해야하는 일, 즉 책임의 자리가

나누어져 있다고 생각하는 것에서부터 우리의 오해가 시작된다.

그러다 보니, 권리와 책임의 관계를 마치, + 점수와 - 점수의 제로섬 게임처럼 여긴다.

권리를 많이 누리면, 그만큼 책임의 공간이 부족해지는 것처럼 말이다.

사실은 그렇지 않다.

책임과 의무는 '관계' 속에 존재한다.

다른 사람의 권리와 자유를 '보호'하기 위해 필요한 것이 '책임'이자, '의무'다.

한 개인은 자신이 마땅히 누려야 할 권리를 가지고 있으면서

동시에, '다른 사람'에 대한 책임을 갖고 있다.

즉, '책임'의 방향은 사실, '자기 자신의 할일'이 아니라, '다른 사람'을 향해 있는 것이다.

#5. 구체적인 교실 상황을 떠올려보자.

철수에게는 '자유롭게 말하고 표현할 권리'가 있다.

그리고 영희에게는 '비난받지 않을 권리'가 있다.

철수는 자신의 '자유롭게 말하고 표현할 권리'를 누리되,

영희의 비난받지 않을 '권리를 보호해야 할 의무'를 가진다.

하지만, 권리를 처음 만난 철수는 오해한다.

자유롭게 말하고 표현할 권리가 있기 때문에, 다른 사람을 놀리거나 욕하는 것도 자신의 권리라고.

그래서 영희가 싫어하는 별명을 마구 부르고, 또 놀린다.

교사도 오해한다.

아이들에게 '자유롭게 말하고 표현할 권리'를 주었다가 서로 욕하고 싸우면 어떻게 하나 하고.

그래서 교사는 흔히, 이를 '규칙'으로 만들어서 '금지'하고 '제한'한다.

누구나 신발끈을 처음부터 잘 묶는 사람은 없다.

어렸을 때부터 여러번 연습을 하면서 손에 익어나가게 된다.

자신의 권리가 어느 지점에서 제한되는지에 대한 구체적 감각 역시 그러하다.

권리를 여러번 사용해보는 과정에서 다른 사람의 권리와 충돌하는 경험을 통해서 배운다.

그러나 우리의 학교, 우리의 교실은 어떤가.

구체적인 경험을 해볼 기회를 '사전에 미리' 차단한다.

아이들은 자신의 행동이 하면 안된다는 것을 경험적으로 학습하고 배우지만,

근본적으로 '왜' 하면 안되는지에 대해서는 선뜻 알지 못한다.

내가 하고 싶은 말을 했을 뿐인데, 왜 이게 잘못된 행동인지에 대해서 모호하다.

단순히 '하면 안되는' 행동이라고 '규칙으로 금지되어' 있으니까 그런가 하고 넘긴다.

왜 안되는 행동이냐고?

그 행동은 근본적으로 '인간의 존엄성'을 해치는 '인권'의 문제이기 때문이다.

내가 다른 사람의 권리와 자유를 보호할 의무를 가졌기 때문이다.

그러나 단순히 '금지하고 통제'하는 규칙 아래에서는

이 권리와 책임의 오묘한 관계를 배울 기회를 놓친다.

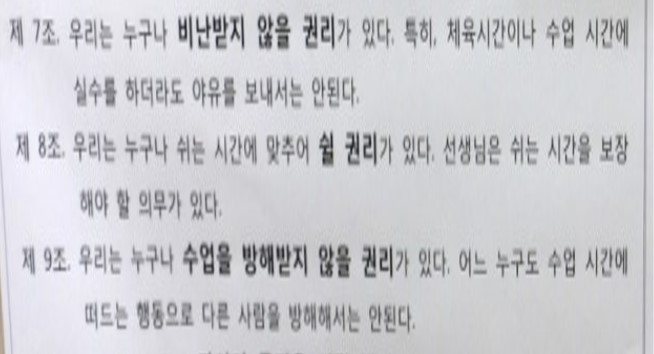

그래서 지난 시간에 제안했던 '권리 선언'이 필요하다.

권리 선언의 문장은 이러하다.

이 안에는 자신이 누릴 수 있는 권리와 다른 사람을 향한 의무와 책임이 공존한다.

아이들은 이를 실제 교실 생활에서 다른 사람과의 '관계'에 적용하면서

자신의 권리와 책임을 조율해가는 방법을 배운다.

#6. 그럼에도 불구하고, 우리는 여전히 불안하다.

왜냐면, 우리가 흔히 익숙하게 이야기하는 '책임'은 '자기 할 일 잘 하는 것'이기 때문이다.

예를 들어, 1인1역 빠지지 않고 하기, 숙제와 준비물 잘 챙기기 같은.

1인1역은 아마, 좀더 수월하게 해결될 것 같다.

책임과 의무의 본질이 '다른 사람과의 관계', 즉, '공동체'를 향한 것이기 때문이다.

(그렇다고 이 책임과 의무의 개념을 '공동체를 위한 희생과 헌신'으로 가져가는 순간,

개인의 권리와 존엄성은 쉽사리 훼손된다.

한 사람, 한 사람의 가치를 소중히 여기는 것이 '인권'이었음을 잊지 말자.)

그러나 숙제와 준비물 잘 챙기기는 좀 까다롭다.

좀더 확장해서 생각한다면,

아이들에게는 '자신의 성장과 발전을 위해 배우고 교육받을 권리'가 있다.

그렇다면, 그 권리를 충족시켜줄 의무는 누구에게 있을까?

바로 부모와 교사다.

학교에서 교사는, 아이들의 교육받을 권리를 위해

'수업을 잘 구성하고 준비해서 실행'할 의무가 있는 셈이다.

그리고 그 과정에서 나오는 것이 '숙제와 준비물'이다.

다시 말하면,

숙제와 준비물은 아이들이 반드시 해야하는 '의무'나 '책임'의 영역이라기보다는,

자신의 권리를 잘 행사하고 누리기 위한 디딤돌이 되어야 한다.

아이들이 숙제와 준비물을 잘 하지 않는다고?

어쩌면,

그 숙제와 준비물을 하는 것이 아이들에게는 '권리 행사'의 디딤돌이 아닌 것이었을지도 모른다.

아이들에게 숙제를 안하고, 준비물을 챙기지 못했다는 이유로

꾸지람하고, 책임을 추궁하기 앞서,

아이들이 '교육받을 권리'가 자신에게 진짜 권리로 다가갈 수 있는 수업을 마련하고,

숙제와 준비물을 챙기지 않은 게 자신의 권리를 포기한 것이 되어

아쉽게 느껴지도록 할 수는 없을까?

난,

그게 교사가 가져야 할 '아이들의 교육받을 권리'에 대한 '의무'라고 생각한다.

물론,

쉬운 일은 아니지만 말이다. ^^;;;