[어른의 그림책] #4 아직도 종이책을 사서 읽는 당신에게

그렇군요.

당신도 저와 같은 부류군요. 아직도 종이책을 돈 주고 사서 보다니,모든 것이 디지털로 해결되는 이런 시대에 저 말고도 그런 족속이 또 있는 줄 미처 몰랐습니다.

우리들에게는 어떤 형용사가 어울릴까요?

미련한, 느린, 둔감한, 구닥다리의, 올드한?

더 이상 생각나는 건 없고요? 부정적인 형용사는 5

개 정도면 충분할 것 같은데요.

그러면 멋진 형용사는요?

매력적인, 깊이 있는, 사려깊은, 호기심 가는, 풍부한, 매혹적인, 몰입하는, 지적인, 아름다운...

아, 아까보단 훨씬 많군요!

애초에 우린 다른 사람의 평판 같은 건 별로 신경쓰지 않았잖아요.

책이 늘어나며 발 디딜 공간이 없어지면서도 미련하게 또 사고 있었잖아요. 다 알잖아요, 뭐.

우리보다 더 지독한 사람들은 여전히 책에 대한 집착과 미련을 버리지 못하고 있어요.

그런 사람들이 만든 그림책 2권을 소개하려고요. 당신, 책을 함께 읽기도 전에 책을 살 궁리부터 하고 있군요.

제가 모를 줄 알고요?

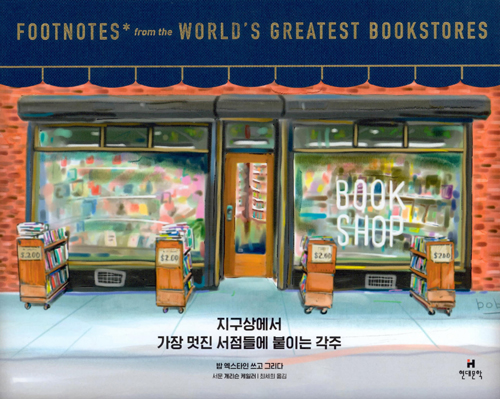

첫번째 함께 읽을 책은 <지구상에서 가장 멋진 서점들에 붙이는 각주>(밥 엑스타인 글, 그림)입니다.

이 책은 정말이지...정말 너무해요!

이렇게 근사한 제목과 표지를 한 채로, 세계 구석구석의 독립서점을 소개하며 그 서점을 예쁘게 그린 그림까지 품고 있거든요.

이건 아무리 생각해도 너무한 거 아닌가요?

이 달에 이미 내가 책값에 얼마를 썼는지 아냐고요. 책이 너무 사랑스럽고 멋져서, 약간 짜증을 내면서 샀습니다.

"이건 사야해, 이건 사야해."

혼자 중얼거리면서 말이에요.

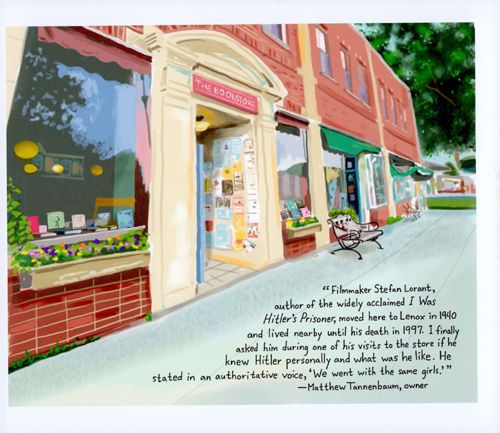

이 책에서 처음 소개하는 서점은 미국 매사추세츠 주 레녹스의 서점 <The Bookstore>입니다.

무려 1966년부터 지금까지 운영되고 있다고요.

그림 한 귀퉁이에 작가는 서점 주인들의 에피소드도 한 꼭지씩 다루고 있어요.

좋은 건 크게 봐야죠!

이제 다른 도시로 눈을 돌려볼까요? 어떤 도시인지 맞춰 보시겠어요?

우아한 황금빛 조명이 눈을 사로잡는 저 서점은 바로 <스크리브너 서점>입니다.

갈수록 점입가경입니다.

화가 날 지경으로 아름답다구요! 이를 어쩌죠?

<스크리브너> 서점은 1913년부터 뉴욕에 있었던 서점입니다. 뉴욕의 어디에 있냐고요?

안타깝게도 임대료를 감당하지 못해 좀 더 싼 지역으로 옮겼고, 건물은 반스 앤 노블스 서점이 인수했다는군요.

저렇게 아름다운 서점에 당장 갈 수 없어서 화가 나다가,

없어졌다는 소리에 금방 가슴이 서늘해집니다. 이 책이 아니었으면 저 황홀한 자태조차 만나지 못할 뻔 했군요.

작가가 뉴욕에 거주하긴 하지만 미국의 서점만을 다루진 않아요.

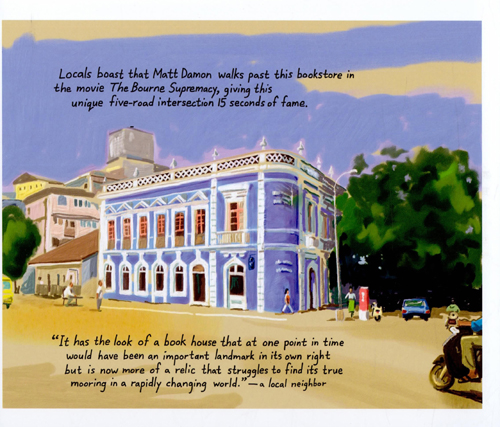

<싱발 서점>은 인도의 고아 주에 있는 서점이라고 해요. 역사도 엄청나고, 인기는 더더욱 높다는군요.

인도를 떠올릴 때 단 한 번도 서점을 생각한 적이 없었는데요. 그건 저의 좁은 식견이었음이 드러나네요.

언젠가 저는 인도에 가게 될까요.

가게 된다면 저 서점에 갈 수 있는 그런 날이 올까요.

정말로 가게 된다면 어떤 책들을 사서 돌아오게 될까요.

낯선 도시의 낯설고 아름다운 서점을 떠올리면서 이렇게 흥분하는 당신!

역시 저와 같은 부류군요. 발뺌하지 마셔요!

이 책의 진짜 매력은 따로 있답니다.

바로 '목차'가 없다는 것! 목차만 쭉 눈으로 살피면서 '흠, 무슨 나라의 이런 책방들이 있군.' 하고 훑을 수 없습니다.

한 장 한 장 넘기며 직접 확인해야지만 알 수 있는 65개의 서점의 아름다운 드로잉과 사연이 실려 있지요.

이번 여름, 미처 항공권 예약을 못 했다고요?

전혀 급할 것 없어요.

차라리 그러면 저와 함께 책장을 이리저리 팔락거리며

이 중 어떤 서점을 가게 될 지 떠올려보는 호사를 누리는 건 어때요?

두 번째로 함께 읽을 그림책은 <내가 책이라면> (쥬제 죠르즈 레트리아 글, 안드레 레트리아 그림) 입니다.

우리는 책을 아끼는 독자나 간혹, 책을 쓰거나 만드는 사람은 되어보았을지 몰라도

책의 입장은 생각해 본 적이 없었죠.

이 책은 아예 대놓고 책의 마음을 대신 말해주고 있습니다.

일찍 수명을 다 하고 버려지는 책들도 있고, 수백, 수천년간 간직되는 책들도 있겠지요.

세상의 많은 책들은 어떤 마음으로 살아가고(?) 있을까요?

"내가 책이라면,

날 좀 집으로 데려가 달라고 부탁하고 싶어요."

서점에 가서 책을 고를 때마다 눈이 뱅글뱅글 돌아갈 정도로 고민을 합니다.

"이 책은 사야겠다."

하고 나서 5분 후 다른 책 앞에서,

"이건 진짜 오늘 1순위다."

하고 나서 또 5분 후 또 다른 신선한 책 앞에서,

"당장 집에 가서 이 책 읽어야겠다."

하게 되었던 기억, 다들 있잖아요?

선택받고 싶은 마음에 조마조마하고 있을 책들을 생각하면

저도 같이 조용히 숨 죽이게 되네요.

"내가 책이라면,

오랫동안 꼭꼭 숨겨 놓은 비밀들을

사람들과 함께 나누고 싶어요."

멋진 구절을 내게 읽어주며 감탄하는 친구에게

"와, 정말 멋진 구절이네. 무슨 책이야?"

물었다가,

"네가 빌려준 책이잖아. 기억 안 나?"

소리를 들은 적이 한 두번이 아니죠. 민망해지지만 늘 그런 일은 벌어진답니다.

읽었어도 다시금 새롭게 다가오는, 신비한 책의 매력.

혼자만 알기엔 너무 아깝잖아요?

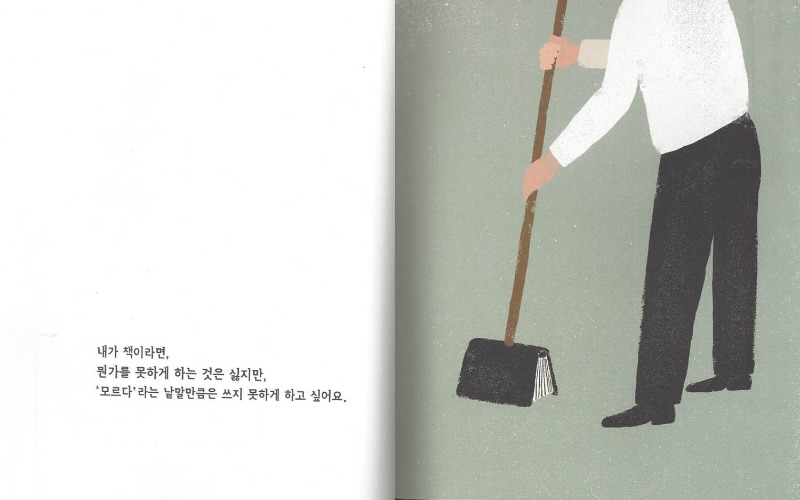

"내가 책이라면,

뭔가를 못하게 하는 것은 싫지만,

'모르다'라는 낱말만큼은 쓰지 못하게 하고 싶어요."

저 말을 살짝 뒤집으면,

"책, 너 덕분에 미처 몰랐던 걸 알게 됐어." 라는 말 아닐까요?

이 그림책, 참 묘하네요.

저기 그려진 사람은 눈에 들어오지도 않고 정말 책만 눈에 들어오니까요.

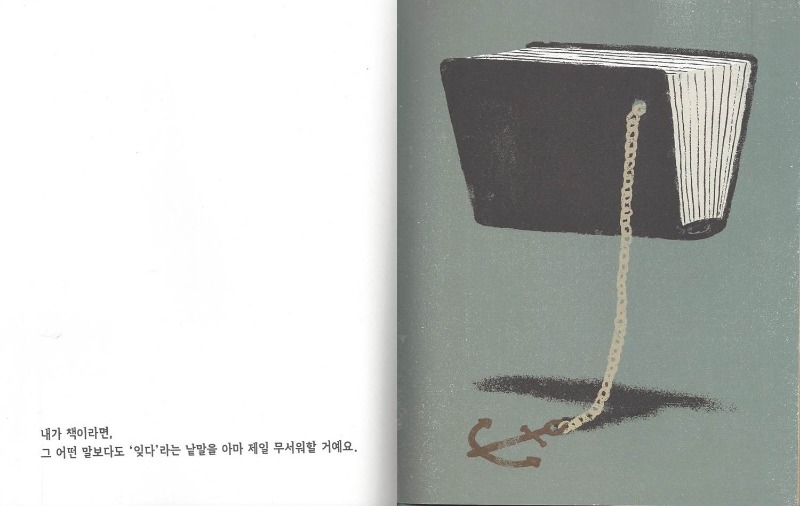

"내가 책이라면,

그 어떤 말보다도 '잊다'라는 낱말을 아마 제일 무서워할 거예요."

최근 이런 논문이 있었다는군요.

"당신은 보물섬을 읽었습니까? 라는 설문 조사에서

10대는 17% 정도가, 50대 이상은 85% 정도가 "예." 라고 대답했다고요.

"당신은 로알드 달의 작품을 읽었습니까? 라는 질문에는

반대로 10대가 80%이상 "예." 라고 대답했고요.

우리가 고전이라고 생각하고 알고 있는 책들도 점점 독자들에게서 잊혀져가고 있다고 해요.

점점 덜 읽히다가, 더 이상 도서관에서 아무에게도 대출되지 않는 상태가 되고 나면 그 책은 죽은 책이나 마찬가지가 되죠.

그 얘기를 들으면 책은 무생물이지만, 살아 움직이는 것 같기도 합니다.

우리 같은 독자들은 저토록 간절하게 종이책과 서점을 갈망하고,

또 책은 우리 같은 독자들은 절실하게 필요로 하는군요.

여태 저만 책을 짝사랑하는 줄만 알았는데요.

책들도 나름의 짝사랑을 하고 있었던 모양입니다.

조금은 덜 억울한 마음이 드는데요?

그러니까 말 나온 김에 책 한 권 더 사러 가야겠습니다.

(핑계가 어째 좀, 자연스러웠나요?)