저도, 창작은 처음입니다만

저주받은 손

나는 어릴 때부터 예체능은 도대체가 꽝이었다.

체육시간 전날에는 늘 다음날 비가 오길 바랐고, 미술시간에는 작품을 제때 완성해 본 적이 거의 없었다. 음악은 싫지 않았지만 목소리가 영 개미 목소리마냥 나오질 않았다.

중학교 땐 줄넘기 2단 뛰기에서 15개에 도달하면 A를 받을 수 있는 수행평가에서 끝끝내 14개 밖에 넘지 못해 B를 받은 적도 있었다. 선생님께서는 거듭 재평가 기회를 주셨지만, 나는 고약한 주술에라도 걸린 것처럼 14개에 그쳤다.

어떻게 그렇게 골고루 다 못했는지 모르겠다.

그 예체능 공포증은 대학 들어가서도 계속 되었다. 교대에 입학해 2학년쯤 되니 미술교육 수업도 조금은 들어야만 했다. 나름 성의를 다 해서 콜라주와 인물 묘사 과제를 해 왔지만, 학점은 늘 B였다. 아, 딱 한 번 미술에서 A를 받은 적이 있었다. 외워서 쓰기만 하면 되는 미술사 과목이었다.

누가 그림을 잘 그린다고 하면 그 사람이 갑자기 막 멋있어 보이고, 매력도가 상승했다.

“내 손은 저주받은 손이야. 완전 그림은 꽝이야, 꽝.”하고 돌아다녔다. 30대가 되도록 내가 스스로 그렇다고 믿고 살아왔고, 뭔가를 만들어 내거나 그릴 일도 없었다. 설령, 있다고 해도 완성도 할 수 없었다.

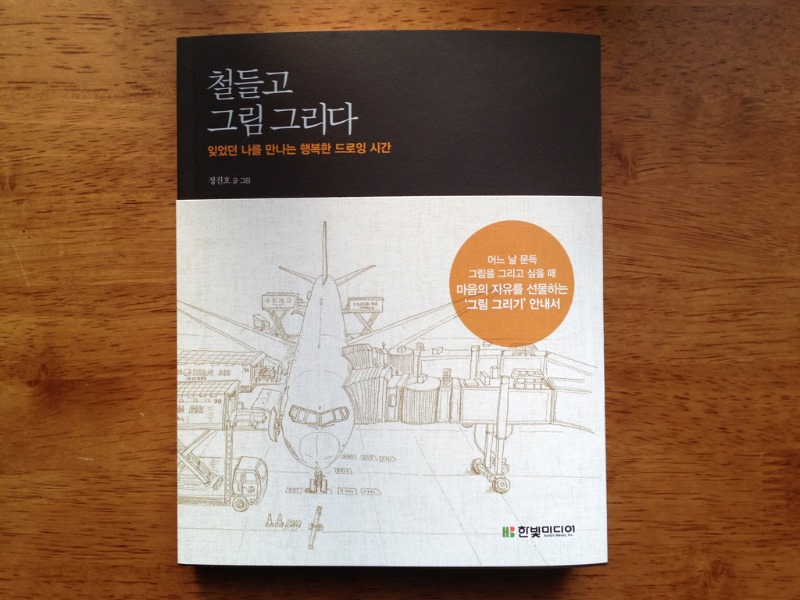

2013년 8월이었던 걸로 기억한다. 우연히 서점에서 책 한권을 만났다.

그림이라고는 전혀 그릴 줄 몰랐던 엔지니어의 삶을 살던 사람이 쓴 책. 1년 동안 매일 아침 1시간 정도 일찍 출근해서 그림을 그렸다고 했다.

‘1년 동안 매일매일 그림을 그렸다고? 그럼, 나도 한 번?’

가슴 속이 흥분으로 근질거리는 게 느껴졌다.

안 되던 그림이 1년 후엔 그려지니까 저렇게 책을 냈을 게 아닌가?

무작정 책을 사고, 스케치북을 사서 연필로 그림을 그려보았다.

지금 와서 그때의 그림을 보면 참 부끄러워지지만, 그때는 내가 30대가 되어서 다시 그림을 그리겠다고 마음 먹은 것 자체가 그렇게 벅차오를 수가 없었다.

벅찼던 기분도 잠시, 몇 장 끼적거리다가 나는 곧 그 스케치북을 어딘가에 쳐박아 두었다. 그길로 그림에 대해선 새까맣게 잊어버렸다.

그 해 11월, 나는 돌연 서울에 파견 근무를 가 보겠다며 가족과 친구들에게 돌발 선언을 했다. 좀 더 넓은 곳에서 잠시만 살아보고 돌아오겠노라고.

1월에 파견이 확정되고 나선 뛸 듯이 기뻤다. 뭔지 모르겠지만, 신나는 일들이 잔뜩 나를 기다리고 있을 것 같았다.

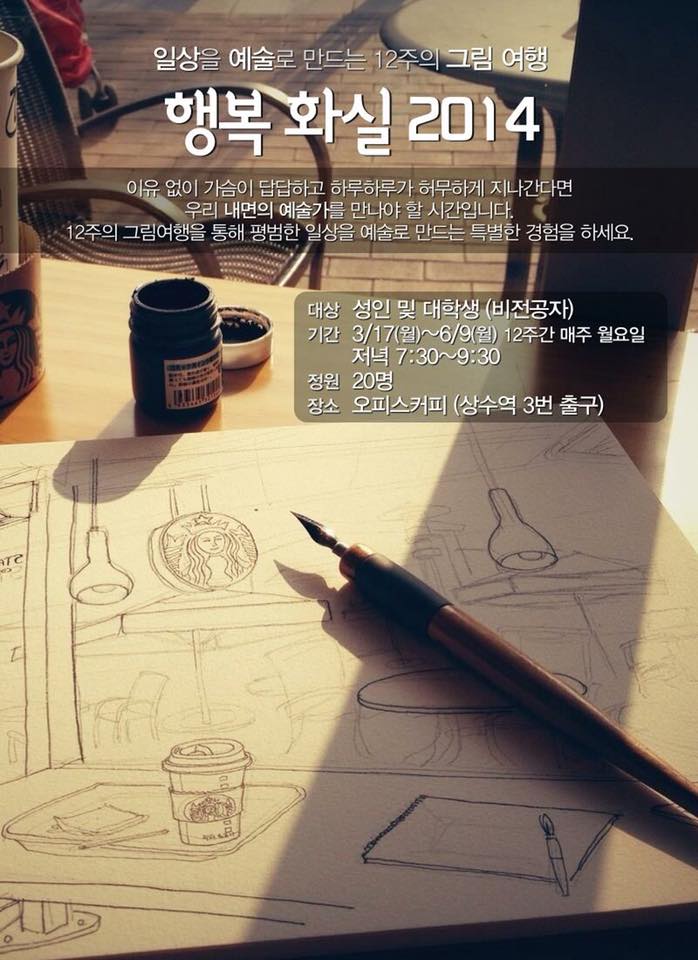

머지 않아, 정말 그런 일이 생겼다. 이 포스터의 문구를 읽는 순간 가슴이 터질 것 같아서 홀린 사람처럼 신청을 했다.

'일상을 예술로 만드는 그림 여행!'

드로잉 수업 첫날에 자기소개를 하며 '서울에서 근무할 학교와 살 곳이 결정되기도 전에 드로잉 수업에 등록했습니다.' 라고 하자 사람들이 와하하 하고 웃음을 터뜨렸던 순간을 아직도 생생하게 기억하고 있다. 20대부터 50대까지 다양한 나이대의 사람들이 모였다. 나이는 달랐지만 하나같이 볼이 발갛게 상기된 채 눈을 반짝이고 있었다.

드로잉 선생님이 "지금부터 자신의 손을 그려보세요." 라고 하셨다.

손이 좀처럼 맘대로 움직이지 않았다. 그리다말고 다른 사람의 스케치북을 힐끔거리며 또 위축되고 있는 찰나 선생님의 목소리가 들려왔다.

"아, 이런 느낌 참 좋네요. 선이 매끈하지가 않고 덜덜 떨리죠? 요샌 이런 게 트렌드예요!"

난데없는 칭찬을 받고 있는 다른 수강생의 그림을 보러 사람들이 우르르 몰려갔다.

"와, 멋진 걸!"

"이런 게 더 매력있어."

손이 전혀 매끈하지 않았다. 비례가 맞지도 않았다.

그런데, 그런데 이상하게 단번에 그 그림이 좋았다. 자유로워 보이는 그 사람의 마음이 스케치북에 옮겨진 것 같아서.

그때 혼자 자분자분 곱씹었던 말이 있다.

'그림에 정답은 없어.'

'못 그린 그림이란 없어.'

(무려 4년이 지나 이 친구에게 그 손 그림이 있냐고 연락했고, 다음날 아침 그 친구가 바로 사진으로 찍어 보내주었다.)

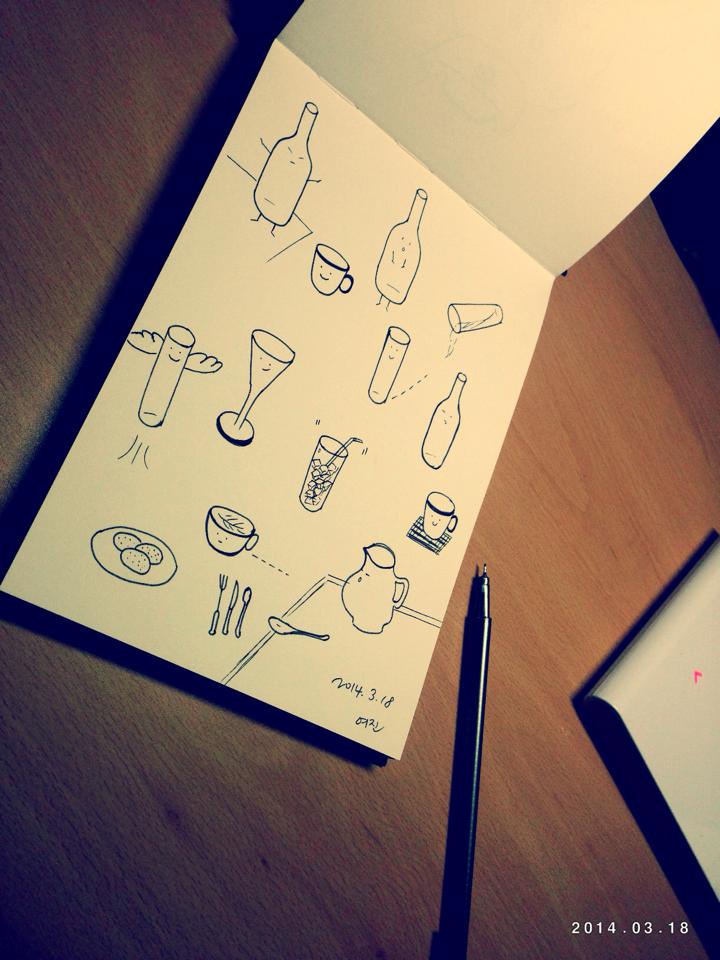

그 날 이후로 밤마다 야경이 바라다보이는 내 조그만 원룸 방구석에 앉아 매일매일 그림을 그리기 시작했다.

특별한 재주가 없어 커피잔을 맘대로 그리고 그걸 페이스북에 올리곤 기뻐했고,

드로잉 책을 사서 그대로 따라 그리기도 했다.

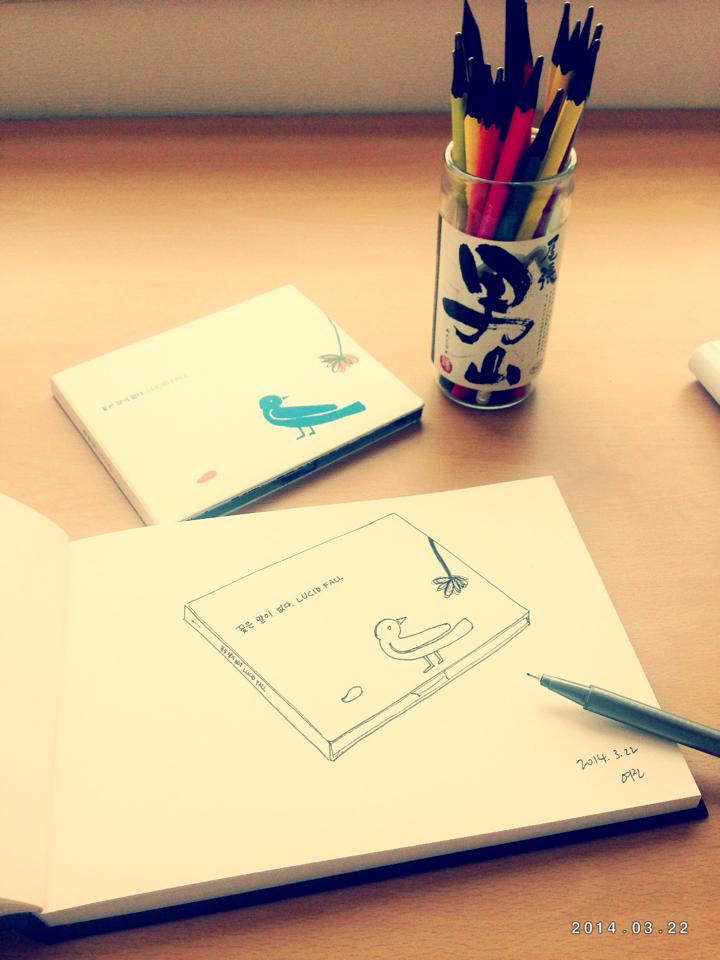

별스러울 것도 없이 좋아하는 가수의 음반 표지를 따라 그리고,

동생에게 120색짜리 유성색연필을 선물받고 뛸 듯이 기뻐했다. (사실, 내가 사달라고 조른 거지만. 하하)

화장품 파우치에 있는 물건들을 주섬주섬 꺼내놓고 차근차근 그려보던 밤도 있었다.

그때부터 내 가방엔 소설책 대신, 드로잉이나 일러스트 책이 항상 자리를 잡고 있었다.

내가 그려본 건 아주 조금이었고, 아직 그리지 못한 것들이 이 세상엔 잔뜩 있었다.

버스를 타면 버스를 탄 사람들을 그리고 싶었고, 카페에 가서 커피를 주문하면 그 잔을 그리고 싶었다.

내 앞에 앉은 친구를 그리고 싶었고, 내 얼굴이나 티셔츠도 그리고 싶었다. 뭐든 그리고 싶었던 시절이었다.

스케치북과 색연필, 물감 키트만 있으면 어디든 못 갈 곳이 없던 그때는 하루하루가 드로잉 여행이나 다름없었다.

나의 하루하루는 아직도 여행이다.

그리고, 그 여행길에서 많은 사람들을 만났다.

(To be continued..!)