말 그대로 잡설 #3. 핸드폰

사람은 예전부터 누군가와 이야기하고 싶어했다.

문자가 발달하고 통신수단이 발달한 것 만 봐도 그렇다.

중학교를 교복이 없는 학교로 다녔다.

여자친구들이 있는 녀석들은 주머니에 은줄이 달린 무엇인가를 차고 다녔는데 바로 이거였다.

이 삐삐를 가지고 있는 친구들이 참 부러웠다. 여자친구도 없으니 삐삐가 올 곳도 없지만 그래도 부러웠다.

삐삐를 쓰지 않는 사람으로서 정말 신기하고 궁금했던 것은 숫자로 대화를 하는 것이었다.

본래 삐삐의 목적은 연락처를 남기는 것일 텐데 친구들의 삐삐를 보며 어떻게 저런 번호가 있는지도 궁금했다. 그게 연락처가 아님을 알았을 때는 너무나도 큰 충격이었다.

해석을 읽지 않으면 도저히 모르겠다.

정말 삐삐가 가지고 싶었다.

삐삐를 들고 전화기 앞에 서서 수신함의 목소리를 들어보고 싶었다.

원래 집에서 내가 간절히 원하는 건 그닥 해주지 않으셨는데(그 때 맞지 않다고 생각하시면 안사주셨다.) 아버지가 어디서 얻어오신 게 있었으니...(지금 생각해보면 사오셨지 싶지만.)

바로 스!와!치! 시!계! 삐!삐! 였다.

이당시 학생들의 큰고민 중 하나는 삐삐를 들키지 않는 것이었다. (1,2년 뒤에는 더듬이 머리도.)

그래서 시계 삐삐는 나에게는 잇아이템이었는데 아버지가 사오신 거다. 하지만 학교에 처음 차고 간 날 다들 알아봐서 학교는 제대로 가지고 가지도 못했다.

번호도 어머니 한분만 알고 계셔서 한달 정도 쓰다가 말았던 듯 하다.(학원에 가져갔다가 좋아하던 여자애가 있던 반에서 다른 친구가 번호 알려달라 했는데 엄마가 알려주지 말라고 했;;;;)

내 삐삐는 그렇게 끝이 났다...

고등학교를 입학하니 학교 앞이 전화국이었다. 전화국인지라 친구들의 삐삐는 정말 잘터졌다.

더욱이 시티폰이 생긴 이후 잘노는 친구들은 오른 주머니에는 시티폰, 왼주머니에는 삐삐를 넣고 쉬는 시간마다 여자친구들에게 들어오는 음성메세지들을 확인하고 했다.

그당시 삐삐팅이란 것도 친구들이 많이 했다.

아무 삐삐번호나 전화해서 삐삐팅하자고 한 후 만나는 건데

지금 생각해보면 정말 아무 전화번호였을지 궁금하기도 하다.

고2말 경 PCS라는 게 등장하기 시작했다.

친구들의 삐삐는 점점 사라졌고 핸드폰들이 생기기 시작했으며 나또한 정말 가지고 싶었다.

고3.

수능 100일을 남기고 있던 때다. 일주일 전 아침, 핸드폰 좀 사달라고 했다가 겁나게 욕먹고 학교에 갔었다.

그렇게 일주일이 지났는데 어느날 식탁 위에 핸드폰 박스가 놓여있다.

본 순간 그렇게 행복할 수가 없었다.

이 첫 핸드폰을 들고 다음날 학교에 갔다.

"자랑하지 마라"

엄마의 한마디는 머릿속의 어딘가에만 남아있었다.

그 당시는 저녁을 학교 도시락은 안먹고(우리는 급식이 아니라 도시락 배달이었다.) 나가서 식당을 하나 대고 거기서 먹었는데

고1때부터 친했던 친구와 같이 식탁에 앉았고 나는 주머니가 불편해서 핸드폰을 식탁위에 올려놓고 먹었다.

그걸 본 친구는 갑자기 말이 없고 밥을 다 먹자 마자 나가버렸고

이틀뒤 그 녀석도 핸드폰을 꺼내고 밥을 먹었다.

저 핸드폰은 4줄이긴 한데 맨 위는 안테나, 두번째, 세번째 줄만 문자등을 볼 수 있고 맨 밑줄은 메뉴버튼이었다.

문자는 40글자 밖에 되지 않았고 한번에 볼 수도 없었다. 그래서 띄어쓰기보다는 모든 글을 함축적으로 쓰는게 가장 중요했다.

내 핸드폰의 기능 중에 하나는 통화가 안되서 음성메세지로 넘어갈 때의 안내멘트를 내가 녹음할 수 있었는데 나는 이렇게 녹음을 했었다.

"하늘과 땅. 그리고 그 사이에 전화를 받을 수 없는 제가 있습니다. 메세지를 남겨주시면 전화를 드리겠습니다."

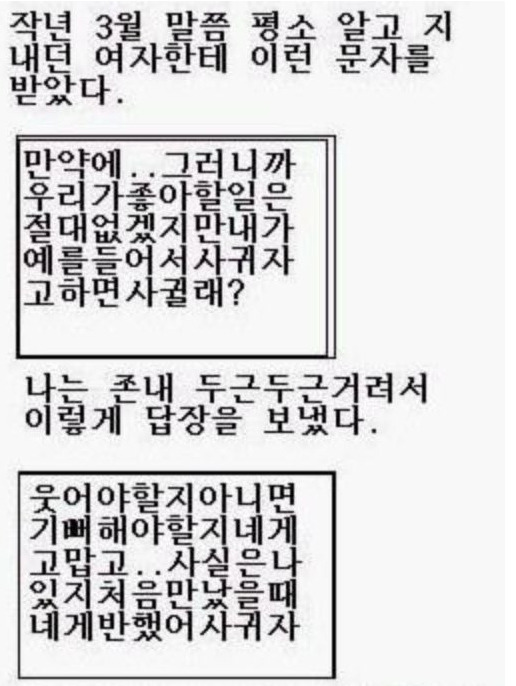

대학생이 되었고 동기들 사이에서는 조금씩 핸드폰을 사고 문자를 주고받고 했다. 이때 핸드폰 번호를 받는 건 참 재미난 일이었다.

다이어리를 채우는 게 유행이기도 했었는데(살짝 철은 지났지만) 잠시 안면이 있는 다른 과 동기들에게 가서 연락처를 받기도 하고...

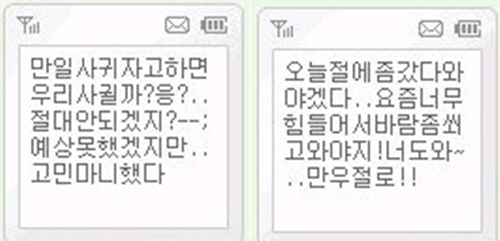

이때 정말 많은 친구들이 문자로 이것저것 했었는데

이때 문자가 재미났던 것은 딱 40글자다.

그리고 한번에 표시되는 건 두줄만 표시가 된다.

이걸 이용한 장난들도 많았다.

이 문자를 잘 이해하기 어렵다면 두줄씩 보기 바란다. 주로 남학우들이 이런 문자로 장난치는 건 관심있는 여자동기나 혹은 장난치면 반응이 좋은 여자동기였다.

(남자들은 애나 어른이나...)

시간이 지나면서 핸드폰 액정화면이 커지고 5줄이 한번에 보이는 핸드폰들도 생겼다.

다음 핸드폰은 그런 핸드폰이었다.

"너 핸드폰 목에 걸고 다니면 목디스크 안오니?"

라는 조교 선생님의 말에 얼마 안있다가 새로 사러 간 핸드폰이었다.

이 핸드폰은 화면이 커서 문자가 전부 다 보였다.

이 때는 핸드폰 특수문자를 이용한 그림들이 인기가 많았다.

이런 것들과 더불어 또 인기가 많은 것이 있었으니

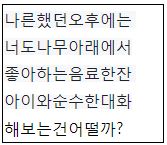

첫글자를 이용한 고백문자였다.

이런 식의 문자들인데 한줄에 8글자씩 5줄이 된다. 또한 특수부호는 2개가 한글자로 취급되어서 40글자 안에 자신의 마음을 전달하는게 핵심이었다.

또한 이러한 문자들은 꽤 다양했다.

(밑의 건 인터넷에서 찾은 거다)

지금 생각하면 피식할 문자들이지만 그당시에는 좋아라하고 다들 공유하고 그랬던거 같다.

지금의 스마트폰들은 문자도 길게 보낼 수 있고 많은 글들을 쓸 수 있다. 사실 카카오톡 등의 인터넷 메신저들이 등장하면서 문자는 카드사용시에나 받을 뿐 평소에는 잘 받지 않는다. 그래서 이런 문자가 거의 사라졌다.

40글자의 매력.... 그 두근거림은 지금은 아마도 카카오톡의 1이 언제 사라질지를 계속 보는 그런 때 있으려나 싶다.

ps1. 이렇게 핸드폰들이 발전을 하면서 컬러핸드폰이 처음 등장했을 때였다. 이효리가 선전했던 256컬러 핸드폰이 있었고 내 동기 중 한명은 그 핸드폰을 개강하면서 자랑스럽게 가지고 왔다.

가지고 온 날 우리는 펌프를 하러 갔고 펌프를 하고 온 그 친구는 핸드폰이 없어진 걸 알았다. 그 친구 어머니가 일주일 뒤 전화해보니 핸드폰은 인천에서 춘천으로 가있고 친구 어머니는 목포에서 핸드폰을 찾으러 춘천까지 가셔서 10만원인가를 주시고 받아오셨다.

ps2. 내가 썼던 피처폰들은 아마도 다음과 같다. 그리고 현재도 쓰고 있다. 그당시의 핸드폰들은 개성이 넘치는 것들이 많았다. 지금의 스마트폰들은... 거의다 비슷비슷해서....