복직한 교사 책을 읽다. 1. 선생하기 싫은 날 part2.

딩크쌤

0

3061

0

2015.10.14 13:23

2015.10.14 글입니다

선생하기 싫은 날 part2. 가시 박힌 일기장

서평을 가장한 내 교직 이야기

이 글을 어디까지나 서평이다. 하지만 또한 서평을 가장한 내 이야기이기도 하다. (사실 나는 이런 책을 정말 원했고 내가 그 책을 쓰는 저자가 되고 싶기도 했다.)

그러나 누구든 이 책을 읽으면 자신의 교직을 되돌아 볼 수 밖에 없을 것이다.

나는 어릴적부터 일기를 좋아하지는 않았다. 일기 검사를 받아도 길게 써라. 이런 건 잘못했다. 혹은 검이라고만 써있거나 참 잘했어요 도장이 찍힌 건 나는 정말 보기 싫었다. 그래서 일기는 좋아하지 않았다. 하지만 가끔 내가 힘들때 일기를 써놓고는 했었다. 성인이 되어서 집의 책장을 뒤져보니 6살때부터 쓴 일기가 집에 있었다. 성인이 되어서 6살짜리 나를 만나니 참으로 신기했다. 그 후로 내가 생각하는 일기가 바뀌었다. 일기의 참 맛은 쓰는 그 순간에 있지 않다.

일기의 참 맛은 나중에 커서 과거의 나와 만나는데 있다고 본다.

그래서 나는 교사가 되어 일기 검사에 집착했다. 사실 일기 검사는 쉬운 일은 아니다. 학생들이 어떤 내용을 썼는지 파악하기 위해서는 일관성이 없는 일기라도 꼼꼼히 읽어야 하고 어떤 댓글을 써줘야 하는지도 고민해봐야 한다.(인권위원회에서는 인권침해라 판단을 내렸지만 사실 댓글은 학생과 교사가 소통할 수 있는 하나의 수단이다.) 더군다나 25~30명 정도의 일기 검사를 하는 것만으로도 한시간은 넘게 소모해야 하는데 학교가 일기 검사를 교사에게 우선순위로 넘겨주지 않는다.

아무튼.. 사실 교사는 일기로 학생들과 많이 다투기도 한다. 서로의 주장을 끊임없이 펼치기도 하고 가끔 몇몇 녀석들은 일기에 노골적으로 '나는 당신이 싫다'를 표시하기도 한다. 김성효 선생님도 그러셨고 나도 지금 돌이켜 보면 중간중간 일기에 내 욕까지는 아니지만 비난에 가까운 글이나 짜증을 그대로 뿌리는 학생들이 몇명 있었다. 나는 그러면 그 학생을 불러서 이야기 하거나 일기에 겁나 긴 답장을 써주기도 했다. (그렇다고 둘 사이의 관계가 회복되랴...)

내가 첫 담임을 맡게 된 것은 2004년 9월 1일이었다.

그 반은 쉬운 반은 아니었다. 아니. 사실 그 학군은 쉬운 곳은 아니었다. 경제가 안좋아지면 학급 학생수가 늘어나는 그런 곳이었다. 내가 교생실습을 했던 곳이나 내가 자랐던 곳과는 정말 다른 곳이었다. 학생들은 거칠고 직설적이었다. 나도 똑같이 거칠고 직설적이 되어 갔다.

매일매일 9시까지 남아서 일도 하고 수업준비도 했으나 5교시 수학시간만 되면 아이들은 졸았다. 혼내고 기합주고 화내고 했지만 글쎄? 잘되는 건 없었다. 점점 내가 지쳐가고 있었다.

우리반의 한 여자 아이는 굉장히 터프했다. 강하고 거칠었으며 나를 좋아하지 않았다. 매일매일 수업시간에 졸고 혼을 내면 더욱 강렬히 나를 밀어냈다. 그 당시 나는 그 아이 말고도 많은 아이들이 힘들어서 짜증이 정말 많이 나고 있었다.

그때는 일기를 월화수를 검사하던 때였는데 그날도 어김없이 5교시에 졸고 있던 그여자 아이를 보고는 짜증이 솓구쳤었다. 그 아이의 일기를 본 순간.... 머릿속에 맴도는 생각이 있었다.

' 일기에 편지를 써보자.'

편지를 쓰면 지금까지와는 무언가 다른 방식이고 나도 생각을 정리해서 쓸 수 있을 듯 했다. 이게 마지막 기회라는 심정으로 편지를 썼다. 그 내용은 대충 이러했다. (정확히는 기억은 안니자만...)

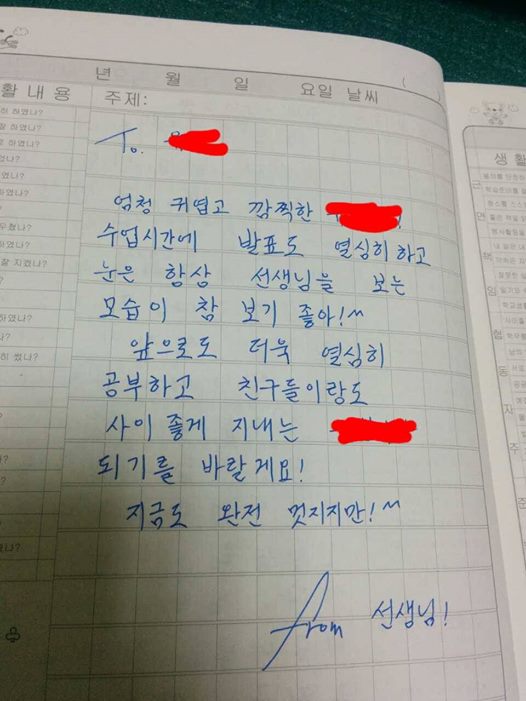

|

정말 마지막 심정으로 쓴 편지였다. 한 이틀 기다렸다가 다시 화를 내야지 하는 심정으로 썼었다.

하지만 정말 우연치 않게 당번이 그 아이에게 일기를 나누어 줄 때 그 아이를 보고 있었다.

아이는 일기를 받고는 표정상으로는 '이 인간이 또 무슨 글을 썼을까?' 하는 표정이었다.

그런데 일기를 펼치더니 깜짝 놀라며 입이 벌어졌다.

그리고는 동공이 흔들리며 나를 봤다.

그순간 우리는 눈이 마주쳤고 서로를 그렇게 봤다.

그리고 그날 5교시...

'이번에도 졸려나?' 하고 수업을 하다 그 아이를 봤는데

그 아이 스스로 자신의 뺨을 때리며 수업을 듣는 모습을 보았다.

사실 그 당시 나는 수업기술이라곤 전혀 없었다.

사칙연산도 못하는 학생들에게 고등학교 학원 문제풀이 수업을 하고 있었다.

당연히 졸렸을 거다. 뭔 소린지도 모를테고...

근데 그런 아이가 자기 뺨을 때려가며 나를 봤다.

그날 아이들이 집을 가고 혼자 그 잔향에 빠져 있었다.

그 후 부터다. 2004년 이후로 일기에 아이들에게 편지를 써주는 건 내 취미(습관)가 되었다.

아이들이 3월 첫날 일기를 써오면 일기에 한장 편지를 써주려 한다.(2012년인가부터는 확실히 했던거 같다.)

주말이 껴있다면 집으로 가져와서 가득 써주지만

평일일 경우는 가득까지는 아니나 최대한 많이 써주려 한다.

이때 경험이 나를 바꾸었다. 일기 검사를 더욱 꼼꼼히 그리고 깊게 하게 만들었다.

일기로 학생을 변화시킬 수 있다는 걸 알았다.

또한 내가 무언가 바뀐 느낌이었다.

그리고 나서 선생하기 싫은 날 - 가시박힌 일기장을 읽으며 감탄했다. 왜냐면 경험은 다르지만 내가 체득했던 내용이 써있었기 때문이다.

좋은 선생님은 아픈 상처를 딛고 일어서는 순간에 태어난다.좋은 학급을 만들어가기 위해서는 반드시 마음속에 자신만의 원칙을 세워야 한다. 그리고 자신의 교육철학을 끝없이 다듬어야 한다.

좋았던 경험만 있어도 좋은 교사가 될 수 있겠으나 힘든 경험을 하면 그걸 버티면 나는 그만큼 성장한다.

나는 변하지 않는 교사 같지만 시나브로 변해 있는 나를 본다. 그게 성장이려나?