[로또교실28] '성과급' 입금된 날, 어색해지는 교무실 풍경

"올해는 문자가 좀 일찍 오지 않았어?"

퇴근길 카풀 차량 안에서 L선생님이 대뜸 문자 얘기를 꺼냈다. 운전대를 잡고 있던 나는 순간적으로 손이 떨렸다. 그 문자는 내가 B등급 성과상여금을 받게 된다는 소식이었기 때문이다. 보통 4월이나 6월 사이에 성과등급 통보를 받는데 올해는 2월에 날아왔으니 빠르긴 했다. 빠른 성과급 통보가 전혀 반갑지 않은 나는 B 등급답게 찌질하게 말했다.

"어차피 B등급인데 빨리 알려주니까 좋네요. 정신적 충격도 미리 받고요."

"아 저런, 어떻게 위로의 말을 해야 하나."

"나도 예전에 그랬어. 에효, 교원 성과급 이거 다 없어져야 돼."

나 빼고 차에 타고 있던 다른 두 분은 B등급을 받지 않으신 모양이었다. 선생님들의 위로를 받으며 아무렇지 않은 척하려 했지만 가슴이 답답했다. 사실 내가 B등급이라는 것을 어느 정도 예상하고 있었지만 직접 마주한 현실은 쓰라렸다. 예상의 근거는 꿀 학년과 꿀 업무 때문이었다. 나는 4학년 담임에 수영부, 락밴드, 어린이회를 담당했다. 학교의 일반적인 시선으로 볼 때 상대적으로 쉬운 학년과 업무였다.

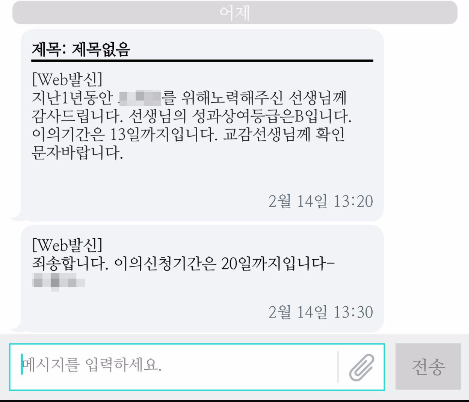

예년보다 이른 성과급 통보 문자

새 학기 준비로 짐을 싸다가 문자를 확인하고는 한숨이 나왔다. 비록 B등급 받을만한 업무 보직이라 해도 속상한 건 어쩔 수 없었다. 어디 학교뿐이겠냐마는 조직에는 누구나 꺼려하는 일들이 있다. 학교를 예로 들면 교무 기획, 연구 주무, 체육 총괄 등이다. 그런 일을 담당하고 책임지는 사람에게 보상 차원에서 인센티브를 줄 수 있다고 본다. 그러나 현재의 성과급 제도는 아니다. 성과급이 학교에 미치는 해악과 긴장감이 순기능을 넘어서는 경우를 자주 보았다.

정부는 2016년에 학교성과급을 폐지하는 대신 개인성과급 차등률을 50%에서 70%로 확대하였다. 442만 6천590원을 받는 S등급과 274만 3천860원을 받는 B등급은 격차가 168만 원이나 된다. 돈의 액수보다도 선생님의 마음을 더 허탈하게 만드는 건 정량적으로 다뤄질 수 없는 시간과 노력에 대한 대우이다. 한 시간의 수업과 활동을 알차게 꾸려나가기 위한 소박하지만 정말 중요하고 일상적인 열정은 성과급 심사에서 다루어지지 않는다.

더욱이 교육부는 올해부터 '교원업적평가' 중 동료 다면평가 결과를 반영해 성과급을 지급하겠다고 밝혔는데, 고작 1년 간의 교육활동으로 어찌 교육의 성과를 객관적이고 합리적으로 평가한다는 것인지 얕은 나의 지식으로는 도무지 이해가 되지 않았다.

B등급 받은 사람들만 억울한 것인가? S등급을 받은 교사들도 뻘쭘하기는 마찬가지이다. 성과급이 통장에 입금된 날, 교무실 분위기는 어색하다. 연차 많고, 일머리가 늘어서 주요 업무 맡은 분들은 괜히 B등급 받은 젊은 교사들 어깨를 두드려준다.

왜 그런지는 모르겠지만 나이 들면 다 보상받는다는 알 수 없는 말도 한다. 10년만 기다리면 자네 차례가 돌아온다는 말이 일종의 격려사가 된다. 그런 맥락에서였는지 카풀 차 안에서 성과급 얘기를 꺼내신 L선생님이 어색한 분위기를 풀어보려 몇 말씀을 더 하셨다.

"경기도에 어떤 작은 학교에서는 선생님들끼리 성과급을 n분의 1로 나눠 가졌다고 하더라고. 계좌에 안 찍히게 현금 뽑아서. 뭐 서로 말만 맞추면 되니까 가능했겠지. 성과급 이거 참 불편해. 그치?"

어디서는 S등급을 해마다 돌아가며 받았다더라, S등급이 돈을 떼서 B등급한테 주었다더라 같은 잔기술이 이어졌다. 마음은 고맙지만 그러면 뭐하나, 노르웨이는 복지가 좋다더라 하는 식의 남의 학교 얘기일 뿐인 것을. "우리도 나눠 가질까요?"라는 말이 목구멍까지 차올랐지만 입 밖으로 뱉지 못했다.

내가 S등급이라도 받고 그런 말을 하면 몰라도, B등급이 제안을 하면 남의 지갑 여는 것으로 밖에 보이지 않는다. 또 어느 정도 성과급을 고려해서 기꺼이 6학년 담임이나, 보직교사 역할을 맡은 선생님들께 누가 될 수 있었다. 한편으로는 교육부가 공문으로 누차 강조하는 '성과급 재분배 교원 파면까지 가능'이라는 협박이 무서웠다. 아내 뱃속에서 자라는 둘째를 생각하면 나랏돈 받는 아빠는 금세 울분을 삭이고 소심해졌다.

집에 와서 아내에게 B등급을 받아와서 미안하다고 했다. 학교 사정을 빤히 아는 아내는 "자기 올해 꿀 학년 했잖아. 예상했지 뭐."란다. 너무 대수롭지 않게 말해서 어렵게 꺼낸 말이 무색해졌다. 내가 못난 교사라서 S등급보다 168만 원을 적게 받는 것이 아님을 스스로에게 납득시키려 해도 잘 되지 않았다.

'부장님이 공문 처리할 동안 내가 애들한테 그림책 읽어주면 성과가 더 낮은 것인가?'

'수영부 전지훈련을 조율하고 예산 편성하는 일은 학년 교육과정을 짜는 일에 비해 가치가 더 낮은 것인가?'

'올해 인사이동 보면 내년에도 B등급이 확실한데, 나는 B등급 값어치만큼만 근무하면 되는가?'

'아니야. 성과급 회의 때 침묵 지킨 주제에 이제 와서 열심히 주도적으로 일한 분들 몫을 가로채려는 건가?'

잠자리에 누우니 정신분열증 환자처럼 오만가지 망상이 떠올랐다. 아이들 좋아서 선생 한다고 했으면서 고작 돈 몇 푼에 비겁한 생각이 드나 싶어 부끄러웠다. 가르치는 사람이 돈 얘기를 꺼내면 점잖치 못하다고 꺼리는 교사들이 상당하다. 나 말고도 B등급 통보를 받고 혼자 냉가슴 앓는 분들이 얼마나 많을까? 또 철밥통 아닌 다른 직장에서 천만 원 단위의 성과급 차이를 경험하는 분들은 얼마나 억장이 무너지실까?

높은 등급을 받은 자는 눈치 보게 만들고, 낮은 등급을 받은 자는 욕 나오게 만드는 성과급은 모두를 불행하게 만든다. 이 모든 게 능력이 없어서 B등급 받은 선생의 넋두리일 수 있다. 그러나 돈 문제 예민한 남자의 개인적 넋두리라기에는 현장에 넋두리가 너무 많다.