[교당학, 학당교]#5 급식좀 편하게 먹자

급식시간은 전쟁터를 방불케 한다.

교실에서 급식을 하거나, 급식소에서 하거나 상관없이 급식은 그 자체로 전쟁이다. 교사생활하며 마음편히 수저를 들었던 적이 몇번이나 있었을까? 급식을 하면서 겪을 수 있는 교실문제에 대해 이야기해보자. 어떤 것들이 있을까?

- 배식하는 사람이 불공정하다며 다투는 경우

- 음식을 더 받기도 전에 이미 잔반처리가 되었다며 화내는 경우

- 식사시간에 뛰어다니거나 빨리 먹고 노는 경우

- 배식받는 순서에 대해 불만을 가지는 경우

- 선생님은 왜 더받냐고 항의하는 경우

급식과 관련된 문제를 학생과 함께 고민해보자

급식자체가 문제인 경우에는 급식실과의 협의를 통해 해결할 수 있고, 급식먹는 학생의 문제인 경우 필자의 경우 '식사는 인권의 기본으므로 강요, 강제, 통제하지 않는다.'를 대전제로 두고 학부모와 학생의 의사를 반영하여 먹을 수 있도록 하고 있다.

'원하는 음식을 받지 않을 수 있지만 종류가 2가지 넘기지 않기'

'식사를 전혀 하지 못하는 경우 먹지 않되 부모님께 연락드리기'

등 학생들과 함께 고민하고 토의하여 규칙을 만들어갔다.

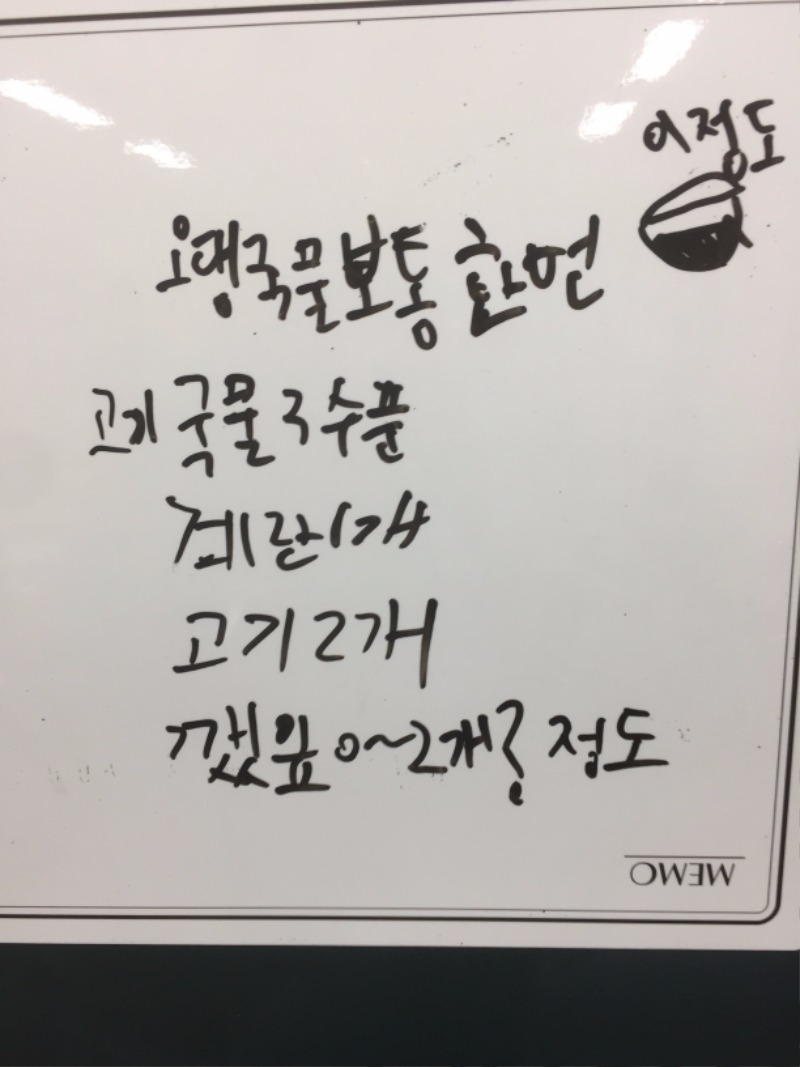

급식시간의 규칙 문제는 급식 시간이 수업시간은 아니면서 그렇다고 쉬는 시간도 아닌 애매한 시간이기 때문에 다루기가 까다롭다. 경험상 급식 시간에 가장 교사를 괴롭히는 민원 1순위는 바로 배식의 공정성이다. 이 문제는 받는 사람, 주는 사람 모두 억울함이 남기 때문에 결국 교사의 강제조정으로 마무리되곤 한다. 그래서 방법을 바꿨다. 아주 간단하게. '자율급식'을 하는 것이다. 1주일간 시범사업(?)으로 자율급식을 실시한 뒤 평가는 아주 긍정적이었다. 학생들은 평화롭게 자신이 먹고 싶은 만큼 음식을 덜어가고 남기지 않았고, 더 먹고 싶은 사람은 친구들의 차례가 다 지나가고 음식을 더 받아갔다. 자기들 나름대로 처음 받은 것보다 많이 받지 않기, 한번만 리필하기 등 규칙도 세우는 것 같았다. 이 평화가 영원하길 바랄 뿐이었다.

그러나 평화는 오래가지 않았다. 탕수육이 나오던 날, 모든 것은 산산이 부서졌다. 아이들은 몇몇 학생이 턱없이 많이 가져갔다고 울분을 토하고, 뒷 친구들은 그저 허망하게 소스만 뒤적거릴 뿐이었다. 다시 학급회의가 열렸고, 학생들은 난상토론 끝에 한명의 CCTV를 세우기로 한다. 적정량 이상가져가면 제지하고 만일 덜어낼 수 없는 상황이면 선생님께 알리고, '욕심쟁이'쿠폰을 발급받는다. 이 쿠폰의 소유자는 다음 인기 음식이 나올 때 배신판 구멍의 절반밖에 받지 못하는 벌칙이다. 그 이후로 학생들은 맛있는 음식이 나와도 규칙이상 과도하게 가져가지 않았다.

잔반처리에도 명확한 룰을 함께 정했다. 우선 식사 시작 후 20분간은 다먹었어도 잔반처리 하지 않기, 20분 후에도 잔반처리를 하고 싶을 때는 친구들에게 식사를 더 할 것인지 묻는 것을 룰로 정했다. 그리고 나서야 학생들이 여유있게 식사를 하기 시작했다. 아무리 빨리 먹어도 20분간은 자리에 앉아 있어야 했기 때문이다.

배식받는 순서의 경우, 필자는 이걸로 장난(?)치지 않는다. 최초 급식날부터 번호대로 먹고, 제일 처음 먹은 학생은 다음날은 가장 늦게 먹는다. 일명 밀어내기 방식. 놀이나 학습의 결과로 1등 먹기나 못한 다고 늦게 먹기를 하지 않는다는 것이다. 하루 중 최고의 기쁨이 될 수 있는 시간만큼은 공정하게 두는 것이 좋다.

선생님은 왜 많이 먹냐고 따지는 아이들이 가끔 있다. 그럼 그냥 미안하다고 한다. 욕심쟁이 쿠폰을 받는다.

'왜 나도 초등학생과 똑같이 새우튀김을 1개만 받아야 하나?' 하며 자괴감에 빠진 적이 있었지만, 교사이기 때문에 혹은 고위직이기 때문에 함께 정한 규칙위에 서서는 안될 것이다. 아이들은 선생님이니까, 당연히 규칙적용이 되지 않는다는 말을 이해할 수도 있다. 그러나 선생님이라고 부르는 이름 뒤에는 강력한 힘이 있다. 선생님이기 때문에가 아니라, 힘이 있기 때문에 굴복하는 것이다. 은연 중에 '힘이 있는 사람은 규칙위에 설수 있다'는 생각이 심어질지 모르는 일이다. 억울하더라도 가장 공정해야 할 시간임을 다시 상기해보자.

오늘도 급식전쟁에서 살아남은 모든 선생님들에게 이 글을 바친다.