[교실 살림] #1. 아름다운 첫 만남

안녕하세요, 밤톨이들과 소소한 일상, 소란이 이는 하루를 보내는 알맹이선생님 김성영입니다.

저의 시선과 감성, 사유와 실천을 모아 담아 나누고자 에듀콜라에서 첫발을 내딛습니다.

글 꾸러미의 이름은 금방 정했는데요.

살림.

살림. 교실 살림.

삶을 풍요롭게 하고 재생하는 살림.

원래 제가 살림을 좋아하기도 하지만,

교실 살림이란 말은 교실을 정적인 곳이 아니라 동적인 곳으로,

살아 숨 쉴 수 있게 하는 느낌이라 마음에 듭니다.

반면 첫 주제를 무엇으로 정할까 내내 고민이 되었습니다.

낯설면서도 설레고, 어색하면서도 잘해내고 싶은 이 기분은 첫 만남에서 늘 드는 마음이지요.

냄새마저 낯선 새로운 곳에서 귀를 쫑긋 세우고 숨도 조심스럽게 쉬면서,

멋진 모습만 보여주고 싶어서 눈을 깜짝거리고,

혹시나 부족한 부분을 들킬세라 먼저 확 털어놓아 버릴까 하는 마음도 꿈틀거리지만 꾹 참는 모습은

아이들도, 아이였던 어른들도 가지고 있습니다.

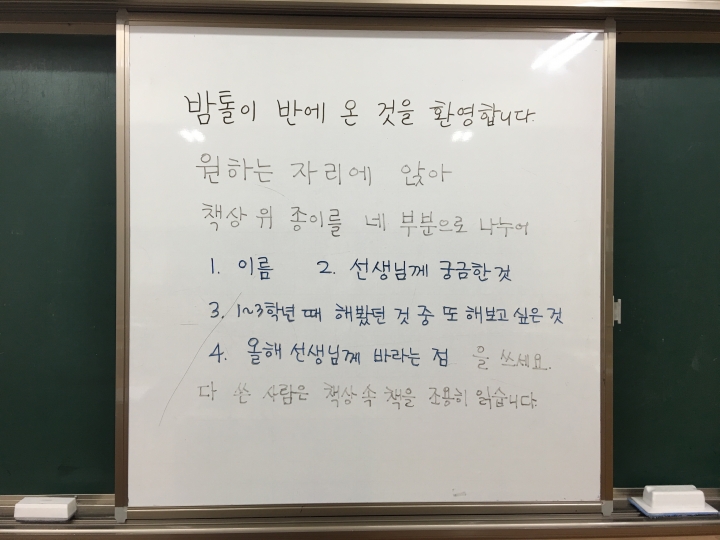

교실 살림 첫 글은 새 학년이 되어 첫인사하는 날, 우리 밤톨이반 교실의 이야기로 시작하고자 합니다.

3월, 처음 교실에 들어선 아이들에게 제가 건네는 화두는 바로 아름다움입니다.

우리 반 아이들을 밤톨이라고 부르고, 저를 알맹이선생님이라고 소개하게 된 계기는

☞김수업 선생님의 '아름다움'의 어원에 대한 글을 읽고 나서입니다.

☞아름다움의 네 가지 의미라는 칼럼도 함께 읽었었고요.

원문을 찾지 못했지만 글 내용을 링크해 둡니다.

(참고로, ☞표시와 함께 색깔이 다른 굵은 글씨를 누르시면 관련 링크로 이동하실 수 있습니다.)

아름다움에 대하여 - 알밤답다

조회가 끝나고 담임 소개 시간이 됩니다.

아이들에게, “예쁘지 않은 꽃이 없듯, 자세히 보면 여러분 모두가 아름답답니다." 라는 첫마디로

아름다운 반을 만들어 가자고 말을 건넵니다.

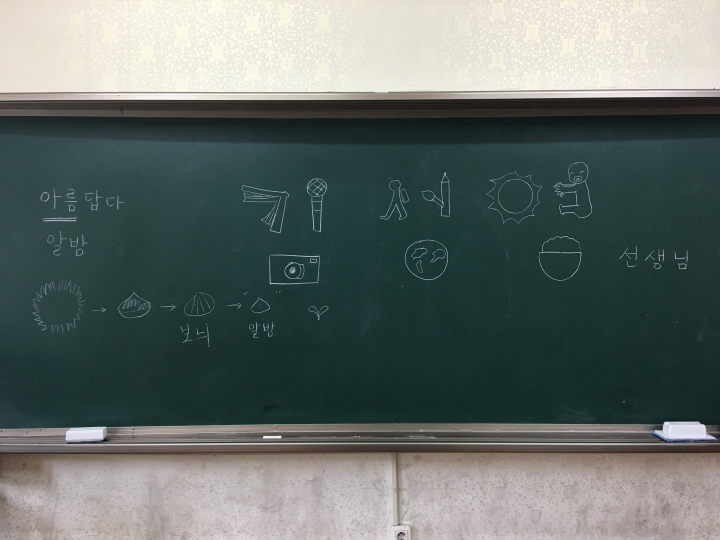

“‘아름답다’의 ‘아름’은 ‘알밤’에서 왔다고 하는데, 조상님들은 알밤다운 모습에 아름답구나! 하고 표현하였겠지요. 美라는 글자를 보면, 중국 사람들은 커다랗고 많은 사람이 만족할 수 있는 상태를 아름답다고 생각했다고 합니다. 화려하지도, 웅장하지도, 인상적이지도 않은 자그마한 알밤이 어떻기에 우리 조상님들은 아름다움을 느꼈을까요?”

“하하하, 알밤답대!”

“밤나무에서 밤은 밤송이 안에 들어 있습니다. 뾰족한 가시가 빈틈없이 들어찬 밤송이는 자신을 보호하기 위해 가시를 세우지요. 섣불리 다가가려면 찔릴 수도 있고, 서로를 찌를 수도 있어요. 우리 반 친구들 중에도 연약한 자신을 지키기 위해 가시를 가득 가지고 있는 사람도 있을 것입니다. 시간이 흐르고, 알맹이가 여물면 어느새 밤송이는 살짝 벌어져 자신을 드러내게 되지요. 선생님은 여러분이 여물어 가는 동안 응원하고 지켜봐 줄 것입니다.”

“알밤들이네요. 여러분은 바로 밤을 먹을 수 있나요? 딱딱하고 벗기기도 어려운 껍질을 벗겨내야 밤을 만날 수 있지요. 자기만의 세계를 가지고 있어 알맹이를 만나려면 이 단계를 지나야 해요. 열심히 겉껍질을 벗겼는데, 보늬가 나오네요. 입에 닿으면 텁텁하지만, 손에 닿으면 부드러워요. 보늬까지 지나고 나서야 단단하고 꽉 찬 밤 알맹이를 만날 수 있어요.”

“맛있겠다!”, “저 밤 좋아해요!”, “밤 줄 거예요??”, “보늬가 씹히면 못 먹어요”, “숟가락으로 파먹어야지요!”

“‘깎아 놓은 밤톨 같구나.’ 하는 이야기를 들은 적이 있나요? 가시, 겉껍질, 속껍질을 지나 알차게 여문 밤을 정갈하게 깎아 놓은 밤은 참 아름답지요. 얼마나 귀하게 생각했으면 차례상에 차곡차곡 쌓아 올리겠어요.”

"저희 집은 제사 안 지내요.”, “생밤 안 먹어요.”

“아직은 어리고, 여리고, 내 안에 무엇이 있는지도 보이지 않는 시기지만 분명히 여러분 안에는 속이 꽉 찬 알밤처럼 단단한 것이 자라고 있어요. 선생님은 여러분이 지금 밤송이라도, 작은 알밤이라도 여러분이 가진 보이지 않는 내면을 궁금해할 것이고, 싹을 틔워 나중에 커다란 나무로 자랄 미래를 함께 그려볼 거예요. 선생님이 여러분이 자라고 있음을 알고, 여러분이 가진 자기만의 알맹이를 믿는 것처럼, 여러분도 자신을 믿으세요. 이런 마음을 담아 우리 반 아이들을 밤톨이라고 부를 거예요."

"선생님이 주고 싶은 선물이 있는데. 알밤을 먹기는 어려우니 알맹이를 먹을 수 있는 것을 준비했어요. 단단한 껍질 안의 알맹이를 맛있게 먹읍시다." 이렇게 말하면 환호성이 터지지요.

3월 2일은 대보름 근처라 부럼을 쉽게 구할 수 있습니다.

피땅콩 한 봉지면 1인당 4~5개씩 먹을 수 있고, 아이들도 참 좋아합니다.

*마트에서는 부럼 세트를 팔더군요. 덕분에 올해는 잣도 1개씩 나누어 주었습니다.

잣을 처음 보는 아이들이 "이거 먹는 거예요?" 묻는데 사실 저도 껍데기 있는 잣은 처음 보았습니다.

그렇게 딱딱할 줄 몰랐는데 재미있는 경험이었습니다.

참, 땅콩 알레르기 있는 아이가 있는지 미리 확인하시기 바랍니다.

아이들에게 건네는 말이지만

사실 저 역시 교사로서, 엄마로서, 인간으로서 하루하루 여물어가고 있음을 잊지 않아야겠다고 생각합니다.

작고 단단한 씨 알맹이를 품고 성장하고 있는 나를 그리며

겸손하게, 하루를 선물처럼 살고자 합니다.

생각보다 글이 길어져,

첫만남 활동은 다음 편에서 이어가겠습니다.