단편동화로 만나는 우리 아이들 <문제아>

2017년 처음으로 읽어준 단편 ‘문제아’는 그저 주인공과 같이 6학년을 기대하는 마음을 공감해보라는 단순한 이유였다. 그러나 2022년 다시 읽은 문제아는 그 때의 수업과는 또 다른 의미를 찾고 있고, 지금도 찾는 중이다.

우리는 한 번의 대화, 하나의 행동을 보고 그 사람을 자주 판단하는 실수를 한다. 그리고 내가 본 대로 믿고 싶어서 앞 뒤를 살피지 않는다. 특히 어른이 더 그렇다. 나도 그렇다. 그런데 그 사람을 온전히 알고 나면 이해하지 못하는 경우보다 이해할 수 있는 경우가 더 많다. 우리는 작품을 통해 그 경험을 간접적으로 해볼 수 있다.

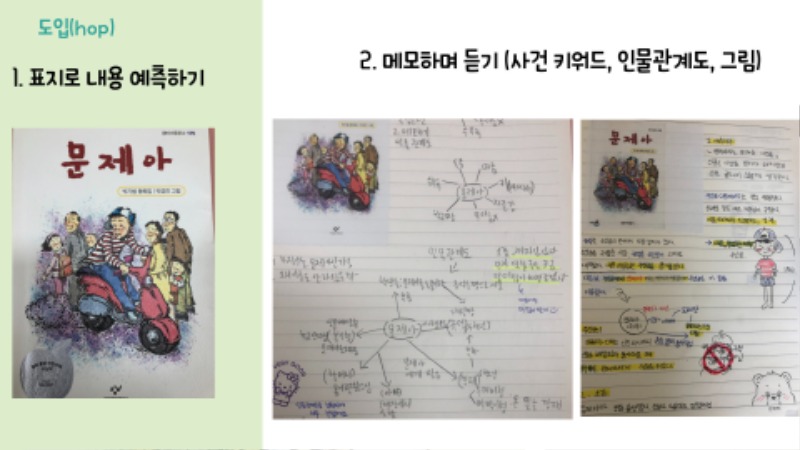

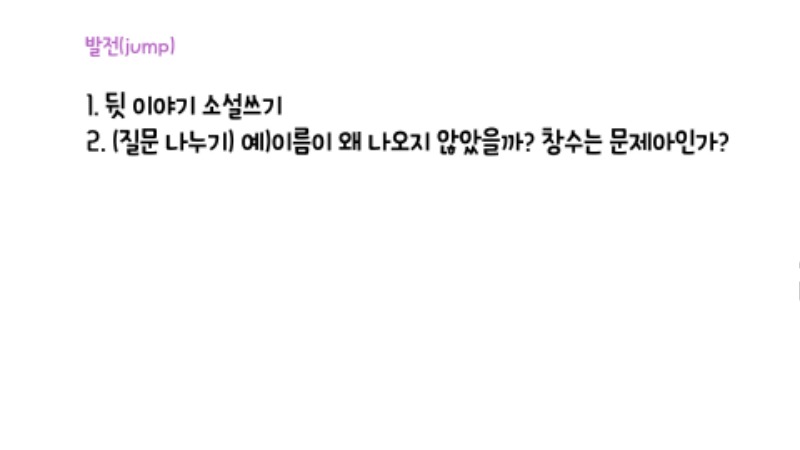

수업에서 가장 먼저 하는 활동은 표지를 보고 내용을 예측하는 일이다. 반마다 비슷하게 ‘오토바이를 훔친 소년, 범죄를 저지른 아이, 사람들로 부터 비난받는 왕따’ 같은 이야기가 나온다. 창수의 표정은 찡그린 표정에 주변 사람들도 ‘쯧쯧쯧’ 하며 언짢은 표정을 살필 수가 있다. 그런데 오른쪽 아래 여자 아이만이 유일하게 웃고 있다. 그 모습을 10번쯤 읽었을 때 발견하였다. 아무런 편견 없이 창수를 볼 수 있는 사람은 어른이 아니라 어린이다. 오토바이를 타고 간다는 사실 하나만으로 ‘저 아이는 이럴꺼야’ 라는 편견을 가지지 않을 수 있는 힘이 어린이에게 있다.

이야기의 후반부에 창수가 신문 배달을 마치고 학교에 오토바이를 타고 가는 장면에서 잠시 멈춘 다음 “다시 표지를 보세요. 주인공의 표정이 어때 보이나요? 오토바이를 타고 가는 장면이 처음과 같이 보이나요?” 라는 질문에 “ 안타까워요. 이제 알고 나니 이해가 되어요. ” 라는 말들이 터져 나온다.

책을 나누면서 중간 중간 우리는 계속 멈춘다. '이거 (연극)해봐요!' 하면 멈추고 하고, "주인공 할머니 나오세요!" 하면 갑자기 할머니가 되어서 나온다. 그리고는 나는 선생님이 아니라 주인공이 되어서 아이들과 호흡하고 이야기 나눈다. 신기한건 금세 나를 어른으로 보지 않고 역에 몰입하여 반말도 쓰고 표정도 변한다. '지금부터는 상황극이야, 연극이야, 책속으로 가보자!'라는 말이 없어도 그대로 자연스럽게 되는게 신기하다.

창수의 마음을 온전히 이해하려고 노력하는 중이다. 봉수형이 되어 창수를 감싸주고 싶은 마음으로 읽고 있다. 1인칭 시점이기 때문에 내가 수업이 시작되면 주인공이 되어 연기한다. 그러면 아이들도 날 주인공으로 대해준다.

오늘 수업 중에 한 친구가 “창수는 문제아다. 범죄를 저지른 사람들은 환경이 불우한 경우인데 그 중에서 정신이 이상한 친구들도 많다.” 이런 이야기에 좀 놀랐다. 6학년 수업에서는 “아무리 그래도 의자로 내리친 건 범죄다. 지나치다. 살인 아니에요?끝까지 맞았어야해요." 라는 이야기도 나왔었다.

처음에는 작품을 전하는 사람으로서 엄청 중립적인 사람처럼 마음을 표현하지 않았는데 수업을 하면서 점점 창수의 편이 되어서 창수의 억울함을 호소하는 사람이 되어버렸다. 12살이 그럼에도 열심히 노력해서 극복하라는 건 너무 큰 요구 아닌가? 엄마는 죽고 없고 아빠는 다쳤고 할머니도 지병이 있다. 혼자 밤을 지새우며 먹을거리도 변변치 않다. 거기다 친구들은 피하고 선생님은 벌레 보듯 독한 말만 쏟아낸다. 그런 상황에서도 노력해서 착한 사람이 되고 공부도 잘해서 인정받으라고 하는 건 너무 가혹하다.

마지막 문단 바로 전에 끊고 감정카드로 공감하기를 한다. 가상의 창수가 의자에 앉아 있고, 감정카드 중에서 한가지를 골라 창수의 마음을 공감해 주는 것이다. 그렇게 창수 반 아이가 되어 창수에게 못 한 이야기를 대신 해 주면서 마음을 풀어준다.

그리고 시작되는 마지막 문단의 첫 문장 "이제 나는 6학년이다. 속으로 나는 6학년이 되기를 기다렸다."

작품 속의 주인공과 달리 요즘 아이들은 자기 이야기를 잘 표현하고 억울함을 잘 호소할 것 같이 창수의 행동에 답답해 한다. 왜 선생님과 주변 친구들에게 말하지 않냐고 답답해 하며 자신의 사정을 이야기 해서 오해를 풀고 규석이에게 오히려 사과를 받아내야 한다고 한다. 그게 쉽지 않다는 걸 알기가 어렵지 싶다.

달라진게 있다면 선생님들의 말과 행동이 작품 속에 나오는 5,6학년 담임 보다 나아졌다고 이야기 하고 싶다. 그래서 형편이 어려운 주인공을 여러 제도로 도와줄 수 있고, 심리적인 지지도 해 줄 수 있는 지금이 되었다고 이제는 독한 말로 아이를 학교 밖으로 몰아내지 않을거라고 생각한다.

‘나는 나를 문제아로 생각하는 사람에게는 그렇게 있을거다. 그걸 아는 사람은 딱 한명있다. 바로 봉수형이다. <끝>’ 이렇게 작품은 끝난다. 해피엔딩이 아니라며 슬퍼했던 학생들에게 완전한 배드엔딩은 아니라고 했다. ‘봉수형이다’ 이 다섯글자가 한줄기 희망이다.

단 한사람이라도 믿어주는 사람이 있다면 그 기대에 희망을 품고 살아갈 수 있다. 뒷 이야기 소설쓰기에서 창수의 삶을 긍정적으로 쓴 친구들의 글에 더 마음이 간다. 아이들 공책에서 창수가 걱정없이 따뜻한 집에서 아빠와 할머니의 온기를 느끼며 안정된 마음으로 살아가기를 기도하게 된다.

앞으로 남은 <문제아> 수업에서도 나는 더욱더 창수의 목소리를 낼 지도 모른다. 내가 놓쳤던 아이들에 대한 미안함으로 선생님을 더 나쁘게 표현해서 같이 욕하며 내 지난날을 덜고 싶을지도 모른다.

봉수형과 환하게 웃고 있는 그림에서 눈을 뗄 수 없는 그런 날이다. 이 웃음을 다시 찾아주고 싶다.

'문제아'라는 딱지 말고 '하창수'라는 예쁜 이름을 다시 찾아주고 싶다.

나에게 그 아주 작은 시작이 이 책을 읽어주는 일이다.