나는 왜 학교를 그만 두었나. -4- 입사지원서에는 무엇을 써야 하는걸까.

차쌤

6

6118

9

2018.11.29 16:35

입사지원서에는 무엇을 써야 하는걸까.

4주간의 인턴 생활이 끝나고 2학기가 시작되었지만, 그 때부터 진정한 고민이 시작되었다.

학교 밖, 시스템 밖에서도 자신의 것을 만들 수 있는 능력.

대회를 준비하던 발명수업에서 나아가 자신의 아이디어를 바탕으로 도전해가는 기업가 정신 교육의 필요성은 너무나 절실히 느낄 수 있었다.

필요성은 느끼지만, 무엇을 어떻게 해야할 지 몰랐던 그 때의 상황에서 일단 경험해 보기로 했다.

깊은 고민이 부족했던 시기였다. 지금 아니면 안되겠다는 패기만 넘쳤던 시기였다.

26살인 지금 해보는게 가장 효율적일 것 같다는, 나름의 생각이 끝나고 나니 뒤돌아 볼 것이 없었다.

일단 하반기 공채를 찾아보기로 했다.

퇴근 후 집 앞 카페에서 기업들의 하반기 공채 일정을 하나씩 확인해보았다.

교대 재학 시절, 해외봉사도 다녀왔고 여러 교육 캠프에도 참가했으니

입사지원서 항목을 꽤 채울 수 있지 않을까 싶었지만 몇 줄 적고나니 온통 빈칸이었다.

하지만 꾸역꾸역 칸을 채우고 지원한 결과, 당연히 1차에서 줄줄이 탈락했다.

기업에서 추구하는 목표와, 인재상과 전혀 다른 길이었던 교육 전공자로서 탈락은 당연한 것이었다.

오히려 회사 시스템을 경험해보겠다는 알량하고도 거만한 생각으로 깊이 없이 채웠던 입사지원서이기에 스스로 부끄러웠다.

하지만 그대로 포기하기에는 아쉬움이 많았고 그렇다면 내가 전공한 분야를 살릴 수 있는 곳은 어디일까 계속해서 찾아 보았고

EBS를 비롯한 여러 교육출판사에 이번엔 영혼을 담은 입사지원서를 제출 했다.

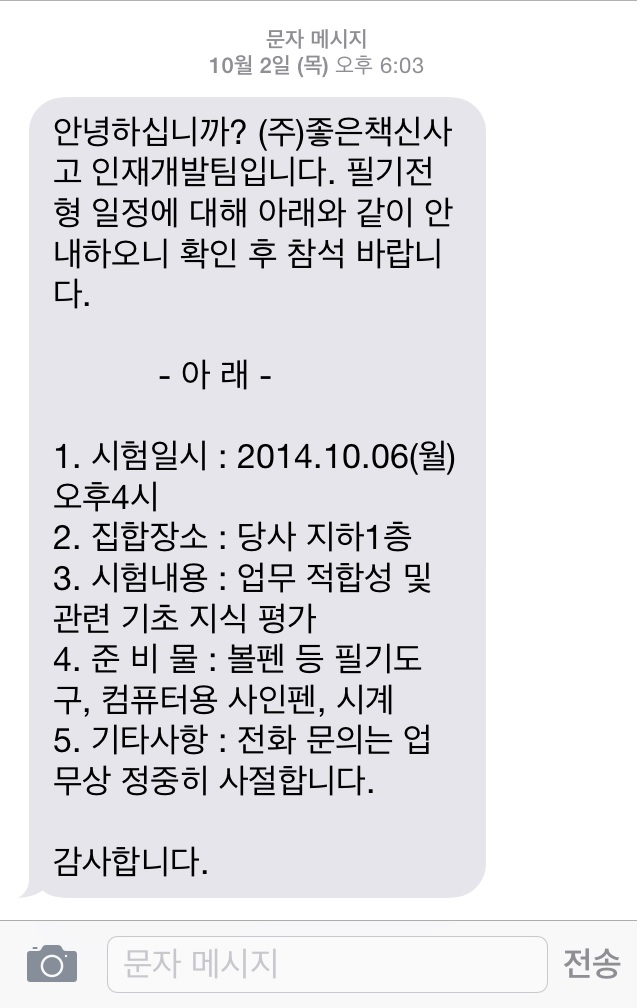

그리고 두 곳에서 서류 통과 연락이 왔다.

두산출판사와 신사고에서 1차 합격 연락을 받았다.

(두산출판사에서 받은 1차 합격메일은 아무리 찾아봐도.... 사진이 없다.)

합격하고 보니 왠지 모를 찝찝한 기분이 들었다.

나는 시스템에서 벗어나, 직접 만들어가는 것을 배워보기 위한 것인지.

아니면 그냥 또 다른 시스템으로 들어가려고 하는 것은 아닌지. 그렇다면 단순 이직이 아닐까.

다시 시스템으로 들어가기 보다는 이왕 경험하고 배울 거라면, 벤처 회사로 들어가는 것이 맞겠다 싶었다.

처음부터 벤처회사를 생각하지 않은 것은 부모님께 말씀드릴 명분이 부족한 것과,

또 내 스스로 기존에 학교에서 받아오던 월급 정도, 복지 수준을 이미 하나의 기준으로 삼고 있었던 것 때문이었다.

할 거면 제대로 하자 싶었다. 그래서 다시 선배에게 연락을 했다.

선배에게 이런 나의 생각을 전달했고, 회사 대표이기도 한 선배는 결정이 되면 연락을 달라 했다.

어느 정도 결심이 서고 난 뒤, 부모님께 조심스럽게 이야기를 꺼냈다.

조심스럽게 이야기를 꺼내 보았지만...... 물론 조심스럽게 얘기한다고 될 거라고 생각하진 않았지만.

그래도 예상했던 것 이상으로 강한 반대를 하셨고 정말 (정말정말정말) 많이 혼났다.

어머니, 아버지는 이때 만큼은 정말 최고의 단합력으로 매일같이 나에게

말도 안되는 소리 당장 집어치우라고 소리지르셨고

이윽고 아버지를 아버지라 부를 수 없는 상황에 이르렀다.

물론 지금 나에게 그때의 내 모습과 똑같은 동생이 나와 같은 선택을 한다면,

나임에도 불구하고 말리겠지만 그때의 나는 지금 안해보면 죽을 것만 같았다.

그래서 2학기를 꼬박, 부모님을 설득했고 앞으로도 쭉 서울사는 이모댁에서 함께 지내는 것을 조건으로 피치 못할 허락을 해주셨다.

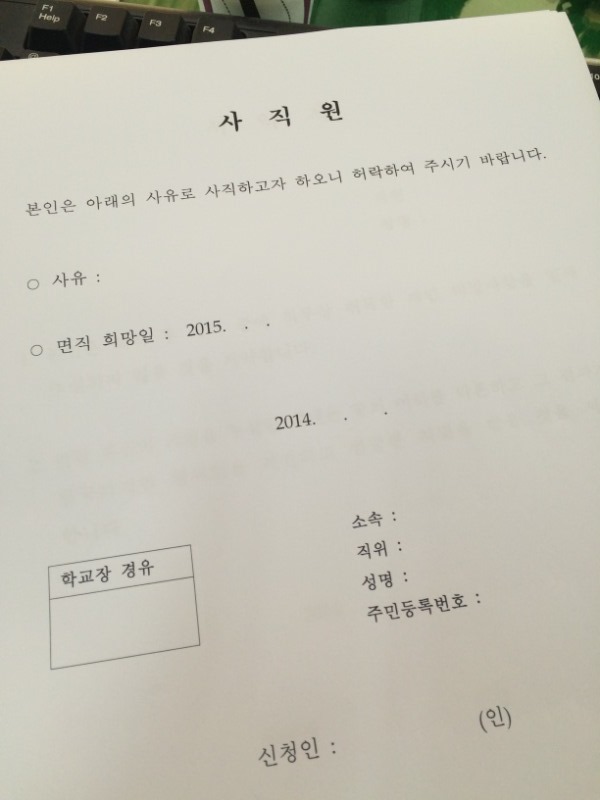

2학기가 끝나갈 무렵, 휴/복직 희망자 신청에 의원면직으로 신청을 했다.

그리고 곧이어 찾아온 겨울방학에, 나는 이제 달리기 시작 전 심호흡의 시간으로 홀로 3박 4일간 일본을 다녀왔다.

큰 일을 결정하기 전이나, 사업을 구상하기 전 꼭 일본을 다녀왔다던 삼성 창업주 고 이병철 회장의 이야기를 들으면서,

감히, 나 또한 이번 여행의 시간이 내 미래의 결정들과 앞으로 일어날 일들에 대한 깊은 사고의 기회가 되기를 바랬다.

혼자 3박 4일간, 거리를 하염없이 걷고 또 걸으면서 내가 원해서 나간 일이지만 생각해보니 덜컥 큰일을 저질렀다는 걱정이 들었다.

누가 시켜서 한 것도 아니고, 내가 선택한 것이니 앞으로는 누군가의 탓도 할 수가 없었다.

정신 바짝 차리자고 스스로 계속 타일렀다.

그리고 반대하시던 부모님을 설득해서 진행한 일인 만큼

어떤 힘든 일이 있어도 절대 부모님께는 걱정 끼치지 말자는 당찬 다짐도 했다.

(물론 서울살이 한달만에 힘들다고 찡찡대며 제일 먼저 전화 한 사람은 엄마였다.)

마음의 준비는 이만하면 끝났고.

2015년 2월, 교무실에서 의원면직서를 쓰고 나가던 그날의 오묘했던 기분은 참으로 잊을 수가 없었다.

내가 원해서 한 일이니 마냥 신날 것만 같앗는데, 신남보다는 걱정에, 잘 할 수 있을까 불안함 반.

무엇보다 교실을 잠시 떠나 있어야 한다니. 아쉬움이 가장 컸다.

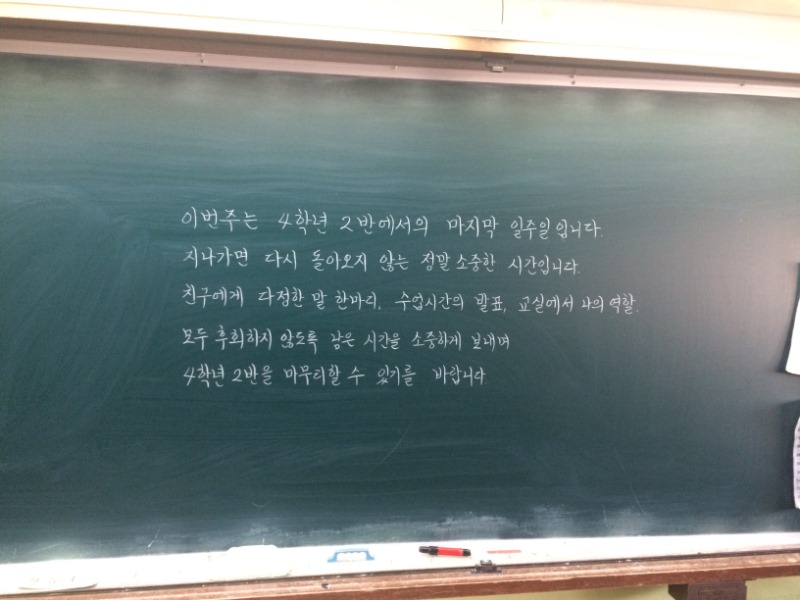

2년 연속 같은 학년, 같은 반을 맡다 보니 2년 간 한 번도 떠난 적 없어서 조금은 징글징글 했던 내 교실이었는데.

잠시만. 더 큰 세상에서 배우고 올테니 비워놓는다 생각하는데도 교실이 그렇게 아쉬울 수가 없었다.

종업식 일주일 전. 우리 교실에서 학생들에게 쓴 메시지는, 나 스스로에게 하는 말이기도 했다.