진정한 애정, 못할 수도 있음을 받아들이는 용기.

올해 초, 나는 호기롭게 에듀콜라에 배구 칭송에 대한 글을 썼다. 배구를 잘 하진 못하지만, 아니 배구를 못하지만 그래도 배구를 좋아하고 즐기게 되었던 경험에 대해 이야기를 털어 놓았다. 작년 6월에 배구를 시작했으니 글을 썼던 1월 당시에는 배구를 시작한 지 정확히 6개월이 지났을 시점이었다.

올해 초, 에듀콜라에 썼던 글.

https://www.educolla.kr/bbs/board.php?bo_table=Author_ChaYumi&wr_id=62

아직 배구의 무궁 무진한 세계를 몰라 어느 수준이 100점 만점인지 알 수는 없지만, 내 기준 우리 동아리에서 목표로 삼는 장*림, 이*희 선생님들을 100점으로 둔다면 작년 배구를 시작할 적의 나는 아마 2점 정도 되었을 듯 하다. (코트에 서서 인원을 채웠으니 2점이다.) 그리고 별일 없으면 주 1회, 6개월 간 동아리를 꾸준히 다녔던 올해 초 나의 실력은 30점 정도 되지 않을까 싶다.

그로부터 또 다시 6개월이 지난 시점, 즉 배구 동아리를 꾸준히 다닌 지 1년이 되는 시점이자 올해 7월 초 쯤. 제일 재밌던 배구에 슬럼프가 찾아 왔다. 배구 칭송에 대한 글이 부끄러울 정도로 배구 동아리를 다녀오고 나면 매번 스트레스가 쌓이기 시작했다. 서브 넣은 공이 코트를 넘어 가는 것이 스스로 대견했던 처음과 달리 이제는 코트를 넘기지 못하면 경기 내내 짜증이 나고 우울해 졌다.

일 년 동안 바쁜 와중에도 꽤 나름 꾸준히 리시브 연습을 했다고 했는데도, 이상하게 경기 시작만 하면 자꾸 실수가 반복되어 갈수록 위축 되는 기분이었다. 그 와중에 코트 내에서 실수를 할 때마다 위치나 자세를 계속해서 지적하는 분의 말은 집에 가는 내내, 아니 집에 가서도 신경 쓰일 정도였다.

사실 이 정도로 스트레스를 받으면 배구를 그만 두는 것이 맞다. 나는 왜 이렇게 배구에 스트레스를 받게 되었을까. 그렇게 좋아했던 활동이 왜 이제는 나에게 스트레스의 요소가 된 것일까. 못해도 그냥 그 자체로 즐겁고 좋았던 '초심'을 잃어버린 것은 물론이겠지만 이렇게 슬럼프에 빠질 정도에는 또 다른 이유가 있을 것이라 생각했다.

6개월을 넘어서서 단위가 1년이 되는 순간, 나는 스스로에게 어느 정도 기준치를 부과하기 시작했다.

"이 정도는 할 줄 알아야지,1년 이나 했는데."

예전부터 몸으로 하는 활동들에는 흥미도 높았고 어느 정도 자신도 있었기에, 1년 정도 배우면 나는 잘 할 수 있을 것이라 나도 모르게 기대했다. 하지만 1년이 지나도 나는 생각보다 잘 하진 못했고, 스스로 만든 기대감에 스스로 못한다고 채찍질 하고 슬럼프에 가둬 둔 것이다. 아예 못할 땐 기대가 없어서 마냥 다 재미 있었는데 애매하게 1년 이라는 시간이 쌓이고 이제 뭔가 기대하게 되니 이 욕심치가 결과에 집착하게 만든 것이었다.

자, 그럼 선택의 순간이다.

주당 운동 횟수를 늘려서 끝장을 볼 것인가, 아니면 이렇게 스트레스 받을 바에 배구를 그만 둘 것인가?

그래서 나는 배구를 그만 둘 수 있나? 생각보다 답은 간단했다. 못하는 내가 싫지만 그래도 나는 그만 두고 싶지 않다.

정말 좋아하는 것들은 하나씩 더해갈 때보다 하나씩 덜어갈 때 명확하게 드러난다. 주중에는 대학원도 다녀야 하고, 수업 준비도 해야 하고, 챙겨야 할 일들이 하나 둘 있는데 현실적으로 운동 횟수를 늘리는 것은 불가능하다. 그렇다면 나는 앞으로도 계속 못할 텐데 그래도 괜찮을까. 지금 처럼 스트레스를 많이 받진 않을까.

(출처: 도깨비 뉴스 기사 페이지)

예전에 TV에서 본 교육전문가의 인터뷰에서 기억에 남는 한 마디가 있다.

"부모가 자녀를 진정으로 사랑하기 위해서, 부모가 가져야 할 가장 큰 용기는 바로 자신의 자녀가 명문대에 가지 못할 수도 있다는 사실을 받아들이는 것이다."

진정한 애정을 갖는 다는 것은, 그것에 대해 내 에너지를 쏟아 부을 준비를 하는 것이 아니라 못할 수도 있음을 받아들이는 용기를 갖는 것에서부터 시작 된다는 것이다. 우리는 좋아하니까 그것에 내 시간과 돈, 체력 등 다양한 에너지를 쏟아 붓는다. 그리고 으레 쏟아 붓다 보면 결과물이 나오기를 기대하기 마련이다. 이것은 초심을 잃은 것과는 또 다르다. 초심에는 '열심히 해서 잘해야지'라는 마음이 들어갈 수도 있기 때문이다.

이것은 그렇다면 '잘하겠다'는 발전의 마음을 아예 갖지 않고 그냥 하는 것과는 또 다르다. 에너지를 쏟아 붓는 노력을 통해 눈에 보이는 외면적 발전에만 갇혀 있는 것이 아니라, 눈에 드러나지는 않지만 내 자신을 행복하게 만드는 과정으로 받아들임으로서 내면의 발전을 목표로 한다는 것이다.

정말 중요한 것들과, 내가 진짜로 좋아하는 것들을 구별해 내기 위해서 인기 팟캐스트 '지대넓얕' 진행자인 김도인의 책 '숨쉬듯 가볍게'에서 제시한 방법을 참고해 보았다. 새해가 되면 사람들은 자신이 중요하다고 생각하는 것들을 하나 씩 더해간다. 살을 뺄 것이고, 운동을 할 것이고, 좀 더 친절한 인간관계를 지향하고자 한다. 하지만 시간은 유한하고 내가 하고 싶은 것들을 모두 끌어 안고 가기에 내 에너지는 매우 유한하다. 자꾸 자신에게 기대를 더해 갈 수록 스스로 괴롭게 만드는 것이다. 그러니 더 중요하고 좋아하는 것들에 집중하기 위해서는 새해 맞이 덜어내기 작업이 필요하다. 실력에 대한 집착, 고민을 덜어내고자 한다. 그리고 내가 못할 수도 있다는 사실을 겸허하게 받아들이고자 한다.

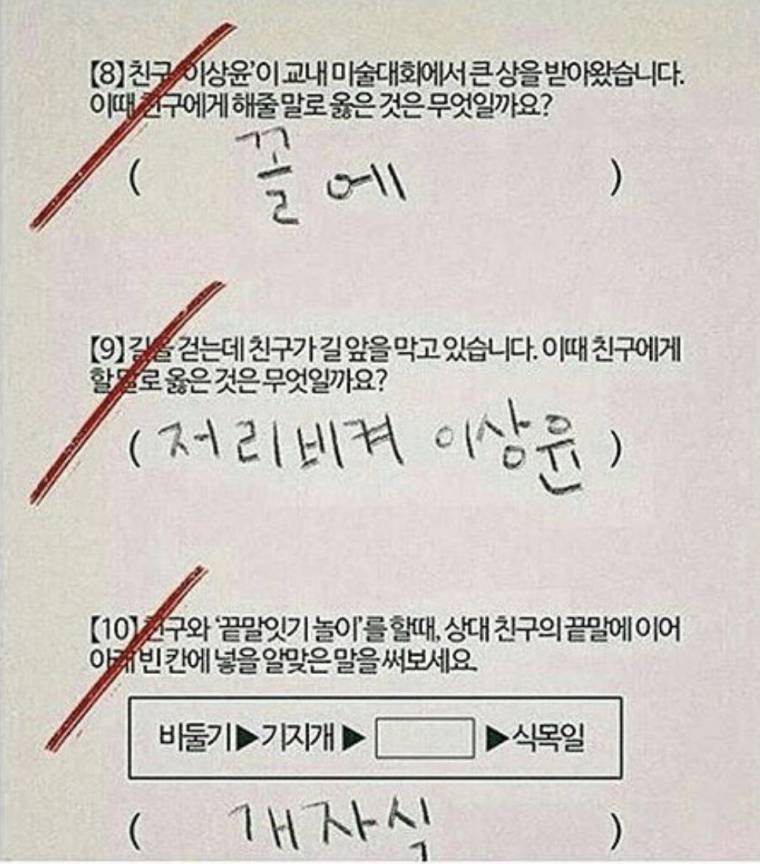

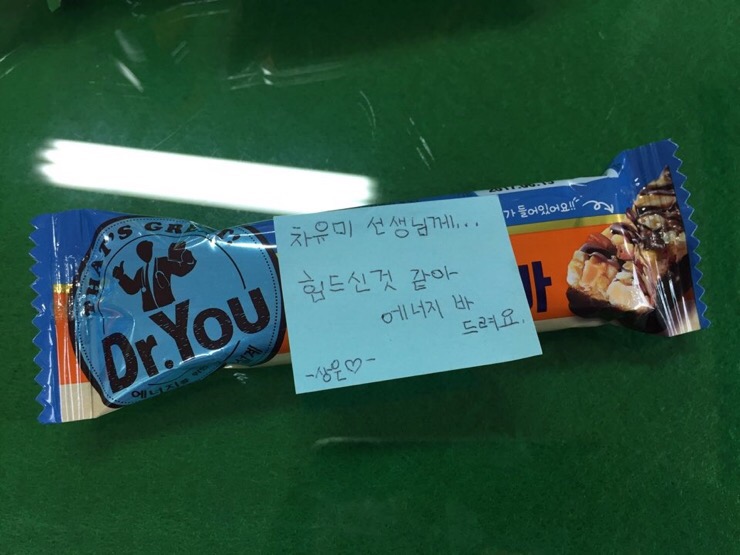

(김영란법 전 시기의 사진입니다. 제가 많이 힘들어 하는게 보였나봐요 .......... 말잇못)

교사로서의 나를 받아 들이는 과정에도 덜어냄이 필요했다. 신규 장학 대상자에서도 슬쩍 벗어났고, 1정 연수도 받았고, 어영부영 교직 7년 차 쯤 되었으니 잘 해야 하지 않을까, 아니 잘 하지 않을까 스스로 기대하기 시작했다. 잘 하고 싶다는 욕심도 점점 커지기 시작했다. 그래서 열심히 에너지를 쏟아 부었지만 학폭이 터졌을 땐 내가 마치 다 잘못 한 것 같아 괴롭고 스스로가 실망스러웠다. 아무것도 모르던 신규일 땐 오히려 판서 하며 웃음이 터질 정도로 재미있던 교실 이었는데 잘 해야 한다는 강박 관념을 '받고' 거기다 '내가 못했다'를 더블로 묻고 가니 괴로운 감정들이 발생했다. 앞으로도 교실 운영을 잘 하기 위해 노력하겠지만, 노력에 비해 나의 취약점과 못하는 부분은 분명 계속해서 발생할 것이다. 내가 부족한 교사일 수 있음을 받아들이는 용기가 필요했다.

이상형 월드컵 처럼, "내가 그것을 버릴 수 있는가?" 에 대한 질문은 내가 무엇을 정말로 좋아하고 중요하게 생각하는지 명확하게 만들어 준다. 만약 거기서 버려진다면 쿨하게 묻어 두고, 만약 거기서 끝까지 살아 남는 요소들이라면, "못할 수도 있는데 그래도 계속 할 것인가?"를 고민해 보고자 한다.

"못해도 진짜 괜찮을까? 노력하는 데도 계속 못하면 속상할텐데?"

나는 배구를 못할 수도 있다는 사실을 받아 들였고, 다시 배구에 대한 애정을 되찾았다.